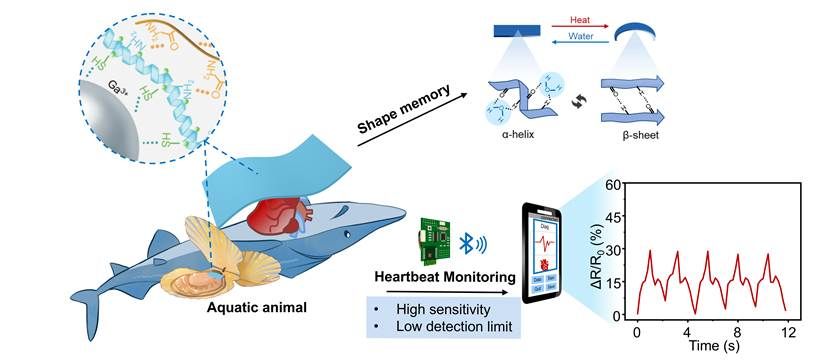

一、受精卵到仔鱼开口过程的生理特点描述

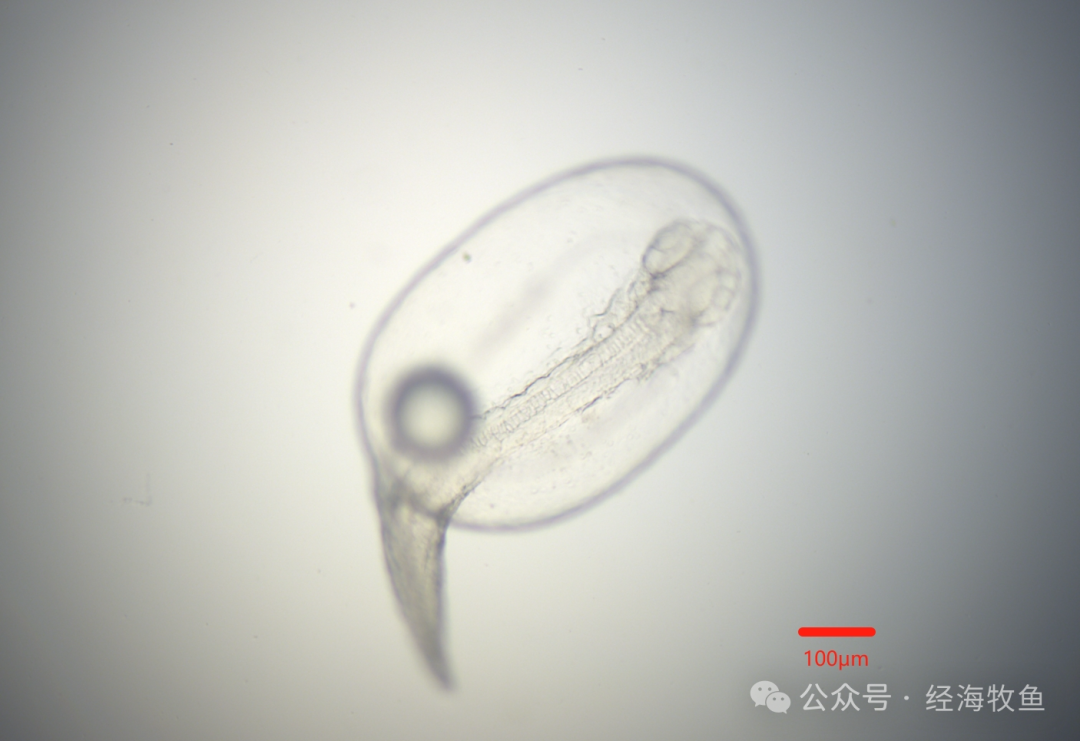

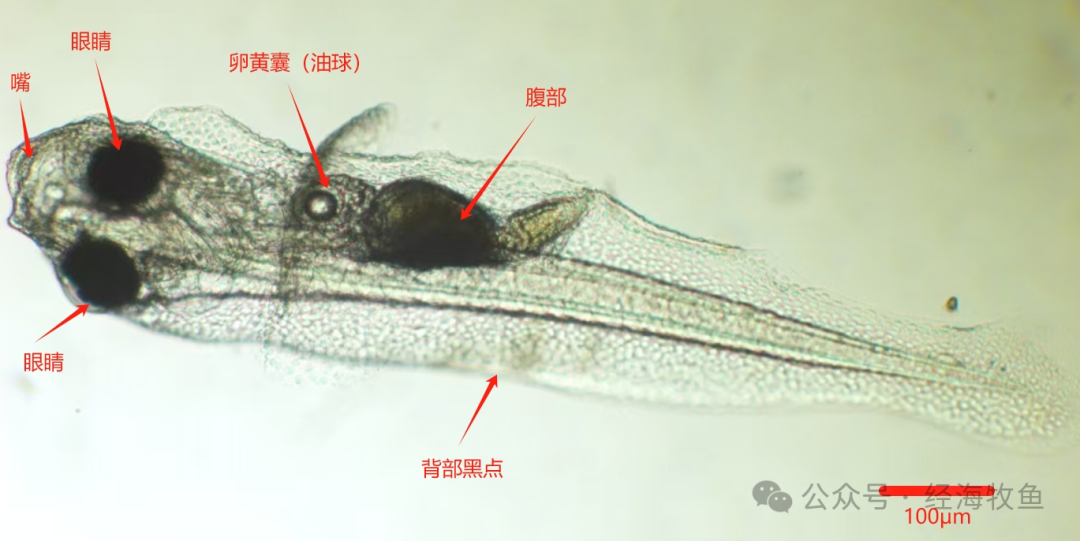

受精后,受精卵经过孵化,刚出膜的鱼苗称为初孵仔鱼(图1),俗名称为鱼花,鱼体上携带一个大的卵黄囊,此时鱼苗为内源性营养供给,从卵黄囊内吸收营养以供自身使用,还不能从外界摄取食物。经过60个小时左右的内源性营养供给阶段后,卵黄囊几乎完全被吸收掉,鱼苗开始摄取外界食物,又称为开口(在海南,夏季水温约33℃,不到48小时就会开口,秋冬季水温约25℃,需要70个小时左右才会开口)(图2)。需要提前为鱼苗准备开口饵料。

图1 初孵仔鱼显微观察

图2 开口后的鱼苗显微观察

二、放卵前准备

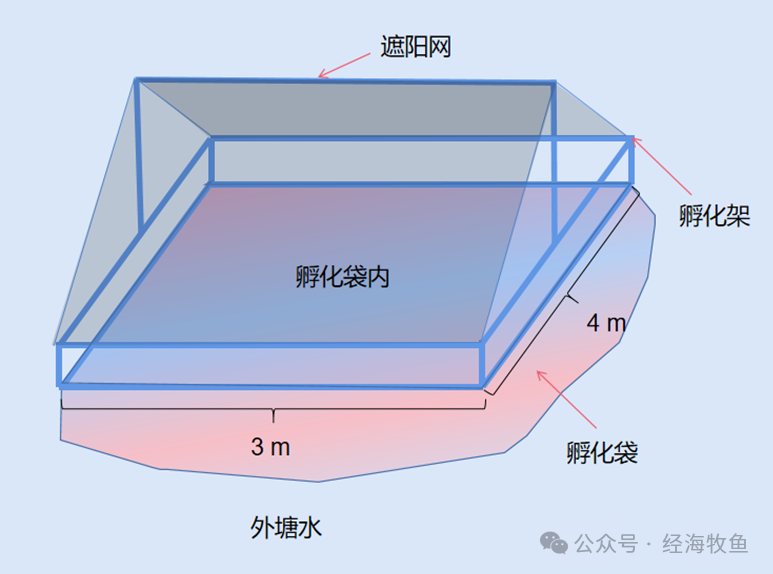

受精卵到达前,如果是外塘育苗,需要提前搭好孵化架,绑好孵化袋(图3),将处理好的水抽入孵化袋中,等待放卵;如果是车间育苗需要提前进水,做好水处理工作。为改良水体,孵化袋或水泥池内通常会打入以下物质:

金属离子螯合剂:多元有机酸,柠檬酸,乙二胺四乙酸(EDTA)或者螯合剂盐等,其目的是螯合水体内少量的重金属离子,降低其对鱼苗的损害。

益生菌:光合细菌或芽孢杆菌,用于分解卵壳上携带或者出膜时产生的有机质,保持水质清爽、干净。

维生素:维生素C和维生素E,起到抗氧化和减少鱼苗应激的作用。

图3 外塘使用的孵化架和孵化袋示意图

三、受精卵处理

提前准备0.5吨孵化桶,桶内注入400L待放卵塘口或池子内的海水,充气,加入5ppm有效碘(即:20mL的10%的聚维酮碘),混匀。将受精卵整袋放入孵化桶中,放置10分钟后,解开受精卵袋,轻轻将受精卵倒入孵化桶中,消毒20分钟。这一步主要是消除鱼卵表面携带的病源微生物,包括各类弧菌,神经坏死病毒等。消毒完后,提起气头,静置5分钟,使卵浮在水面上,使用60目以上抄网打捞漂浮的卵到孵化袋或水泥池中。行业中,也有很多人不对卵进行消毒,直接将打包受精卵的袋子放入孵化袋或者池中,约10分钟,待温度相仿后,将受精卵从袋内放出。

四、初孵仔鱼处理

当鱼花即将孵化出来时,调小气头,不鼓起明显的气柱即可,防止伤害到鱼花。

石斑鱼受精卵在不同温度下的孵化时间略有不同,一般晚18:00至凌晨孵化。孵化后,需要用500mL的玻璃烧杯查看鱼花状态,统计孵化数量,孵化率和畸形率。刚孵化出来的鱼花可能会有弯尾的状况,且可能还未完全脱壳,所以孵化两小时后进行统计。

五、鱼苗开口前的准备

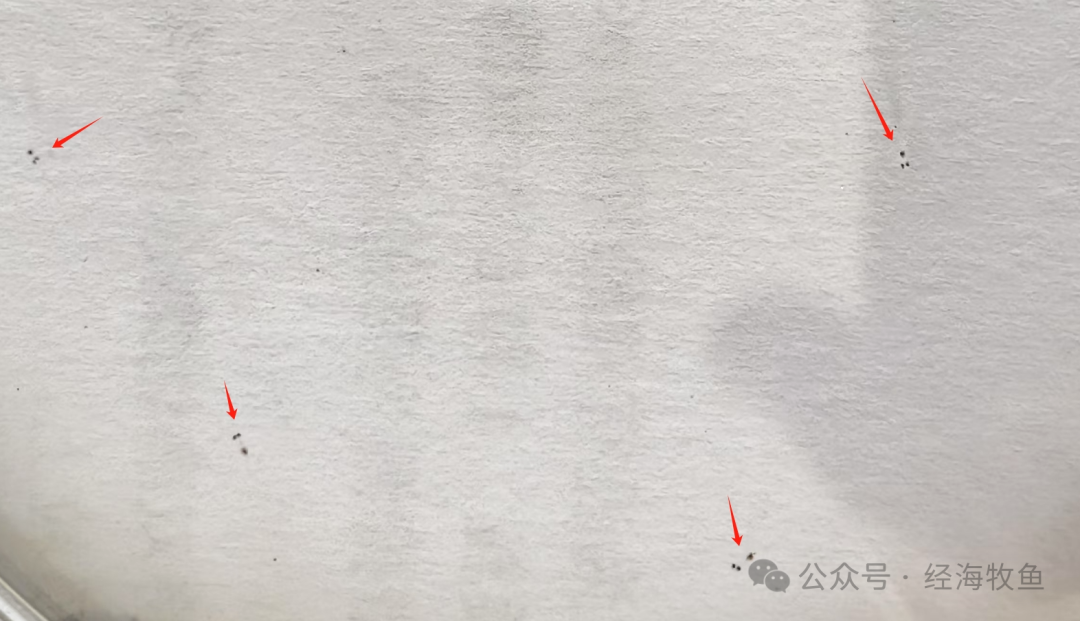

将鱼苗盛入烧杯中观察,一般将长三点(2个眼睛黑点和1个背腹部黑点,图2)和啄杯底视为开口的征兆。以海南气温为例,5~10月温度较高,开口较早,最早可在孵化后的第2天晚上开口,因此需要第3天天亮前就解开孵化袋,让鱼苗进入外塘;11~4月温度较低,开口较晚,天亮后观察开口率达到90%以上,方可将鱼苗放入外塘(水温25℃时,孵化后第3天晚上才会开口,通常是等到第4天早上开袋)。外塘开袋时间一般是在早上,尤其不能在阳光强烈或者风浪强烈的时间段开袋。开袋前一晚,关闭水车。

图4 肉眼观察开口后的鱼苗

红色箭头标识的为鱼苗,眼睛上2个黑点和背腹部1个黑点就是开口的标志

孵化前要准备好开口饵料,通常是SS轮虫,牡蛎卵,两者开口都有较好的效果,轮虫更容易强化且较好获取,本人在做苗过程中倾向于使用SS轮虫进行开口。轮虫通常会使用小球藻、乳酸菌、多维等物质进行强化。

六、开口时的操作

准备开口时,将多维、葡萄糖等物质泼洒在孵化袋和外塘中,防止鱼苗开袋后应激;在孵化袋内和外塘分别打入SS轮虫。准备好以上工作后即可开袋,开袋时,先打开靠近塘中心的一角,缓缓地让孵化袋和外塘水交流,融合,让鱼苗慢慢游入塘中,逐步将其他位置孵化袋的固定带解开,缓慢地将孵化袋拉起,将孵化袋内的气管,布施于外塘中。此时,开袋工作完成。开袋后第二天,将孵化架拉起,以免阻碍水流,防止藤壶寄生。刚开袋的前两天,不要打刺激强烈的药物,如:多元有机酸,柠檬酸,强氧化剂,具有强烈刺激性的化学底改和消毒剂等物质。