石斑鱼养殖生物学(下)

更新时间:2025-09-29 10:58:01 来源/作者:养鱼E线

接上文:石斑鱼养殖生物学(上)

石斑鱼在鱼类分类上属于鲈形目,鮨科,石斑鱼属,因身上长有特殊的条纹和斑纹而得名。它是一种岛礁性底层鱼类,我国主要分布在东海和南海,石斑鱼是名贵海产之一。一般体长7~15厘米,体呈棕色,体侧有6条褐色横带,带间排列整齐,带的宽度大于两带之间的距离。背鳍1个;尾鳍圆扇形,有众多不规则的黑斑白背鳍、臀鳍浅黄色。它的肉质细嫩,味道鲜美,营养丰富,当地售价较高,在国内外市场上久负盛名,供不应求,远销港澳、东南亚和日本等。沿海常见的品种有宝石石斑鱼、六带石斑鱼、云纹石斑鱼、青石斑鱼、纵带石斑鱼、赤点石斑鱼和鲑点石斑鱼等。

五、石斑鱼产卵类型

鲑点石斑鱼是属于分批产卵类型。在同一个卵巢中具有不同时相的卵母细胞。即使在已成熟、产卵Ⅴ期的卵巢中也存在较多第3~4时相的卵母细胞,且未呈现退化迹象,说明卵母细胞的发育是非同步性的。当环境条件适宜时,卵母细胞仍能发育至成熟,在一个繁殖周期内,卵子能分批成熟产出。

张其永等(1988)的研究认为,赤点石斑鱼是属于一次产卵类型,但在生殖季节,个体的性成熟和生殖则有先后之分,先成熟的个体早生殖,后成熟的个体晚生殖。然而,王涵生 (1996) 观察到赤点石斑鱼整个产卵周期可持续2~3个月,分为前期、中期和后期三个阶段,每期都进行连续多次产卵,中期为产卵盛期,所产之卵占总卵数的一半以上。石斑鱼个体总产卵量在7万~100多万粒不等,大型种类 有1000万粒之多。

六、石斑鱼产卵期和产卵行为

石斑鱼的产卵期从每年的春末延续到秋初。因纬度和季节不同,各地石斑鱼产卵时间是不一致的。赤点石斑鱼产卵期,在浙江沿海为5~7月,福建为5~9月,台湾为3~5月,广东南澳岛附近在端午节前后为盛期,香港海域在4~7月,海南岛沿海在3月底至8月。其它几种石斑鱼的产卵期与赤点石斑鱼相近。例如青石斑鱼的产卵期在浙江北部沿海于4月下旬至6月中旬,在海南岛于3月下旬至7月中旬。鲑点石斑鱼产卵期在粤西海域于4~6月。在福建沿海人工网箱养殖条件下,赤点石斑鱼产卵期出现在5~7月。

赤点石斑鱼产卵行为

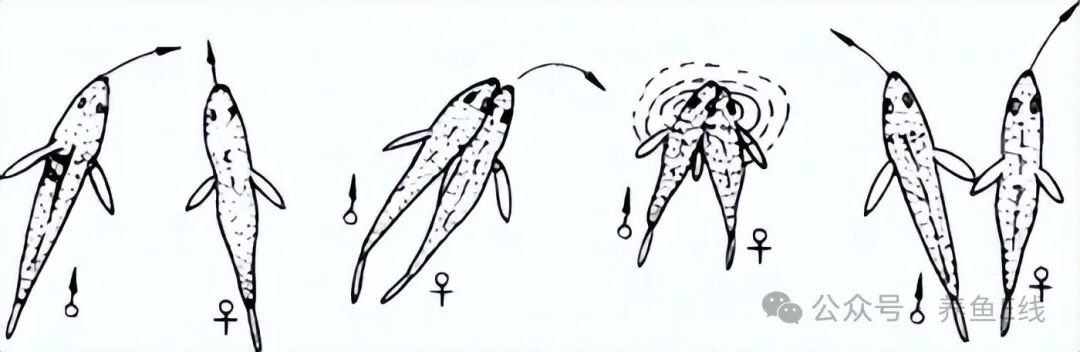

网箱中赤点石斑鱼雄鱼5月上旬开始出现婚姻妆:头部、背部白色及褐色斑纹加深,从眼下至鳃盖有一条白色横Ⅴ形斑纹很醒目。雌鱼腹部膨大,体色如常。产卵行为发生在每天傍晚,一般从17h左右开始,持续2h左右。开始是雄鱼追逐雌鱼,以后两鱼靠近,并排游泳,鳃盖相贴,并列环游一小段后,变成急速直线前游,最后“啪”地一声一起头部顶出水面数厘米,尾柄部激烈地颤动,完成产卵和排精动作。随后雌、雄鱼各自分开(见图)。如此,稍稍休息片刻后,再重复以上行为数次。在自然产卵条件下,雌雄鱼比例以2:1~1:1为好,雄鱼过多会出现争斗现象,从而影响产卵和受精。

七、石斑鱼早期生活史

石斑鱼早期生活史阶段可划分为卵 (胚胎)、仔鱼和稚鱼三个基本发育期。现以赤点石斑鱼为主要例子说明之。

1.卵 (胚胎)

成熟的赤点石斑鱼卵为无色透明的可分离的浮性卵,圆球形,其卵膜有两层放射带,而无胶质膜。卵径0.71~0.79mm,有油球一个,居卵正中。油球直径0.14~0.16mm。受精卵在盐度27‰海水中呈沉性,盐度28.5‰左右卵呈半沉性,盐度上升到29.5‰以上呈浮性。

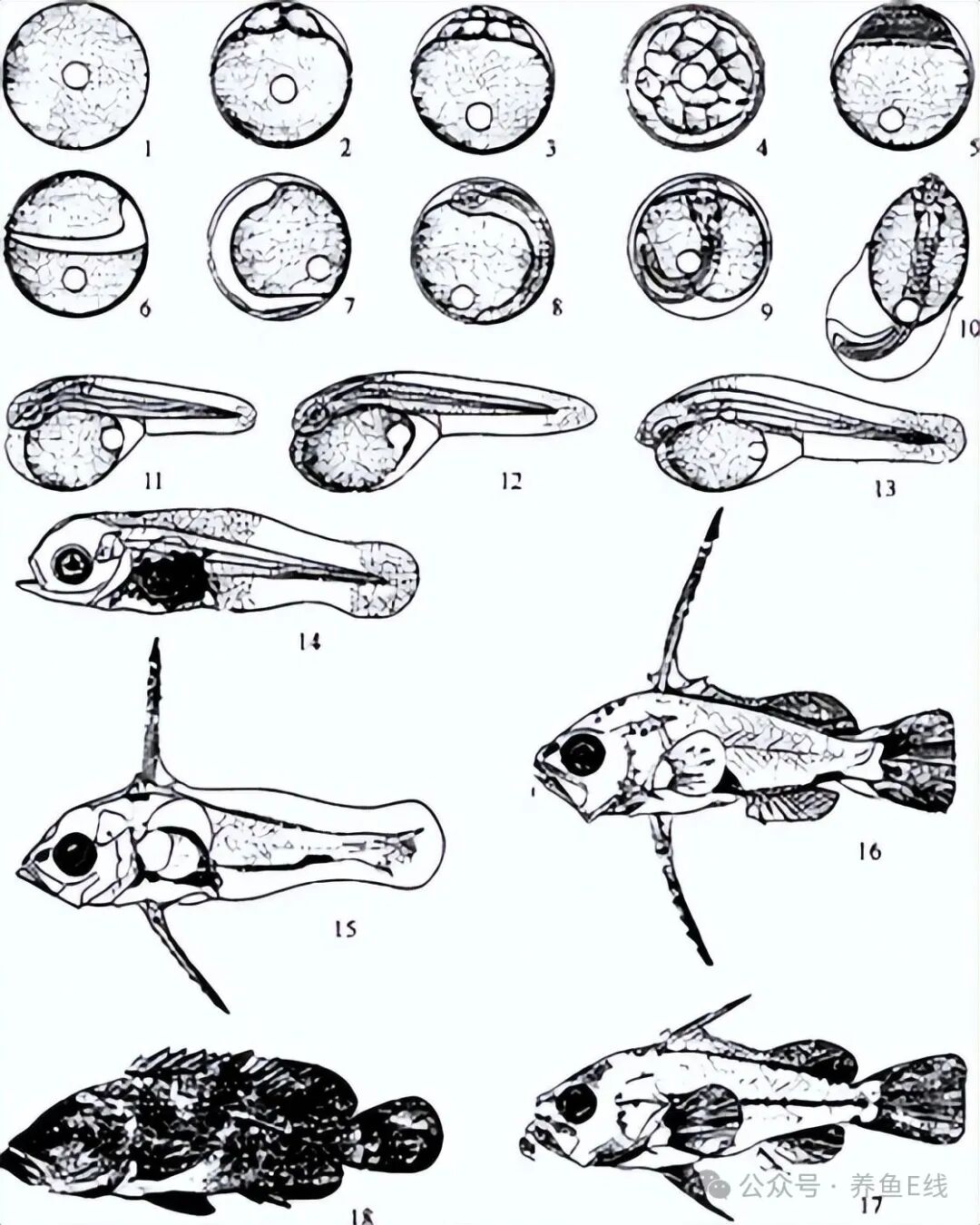

受精后约10min,卵膜吸水膨胀,形成狭窄的围卵腔,晶莹透亮,这时的卵径为0.75~0.79mm。青石斑鱼的卵径一般在0.69~0.86mm,油球直径为0.14~0.17mm。青石斑鱼的精子较小,长径约3.6μm,短径约2.0μm,尾部呈鞭毛状,长约30μm。赤点石斑鱼胚胎发育见图。

在25℃水温下孵化时间约需24h。温度对赤点石斑鱼胚胎发育影响较大。在低温的16、19、22℃时胚胎发育速度分别是在25℃时的1/2、3/5、4/5;而在高温的28℃、31℃、34℃时胚胎发育速度分别是在25℃时的6/5、4/3、7/5。可见,在一定温度范围内胚胎发育速度随温度的升高而加快,表现出明显的温度效应。

发育时温度的高低对胚胎的孵化率和成活率影响也很大。当水温低于16℃或高于34℃时死亡率为100%,水温升至22℃时孵化率为88.6%,成活率从0至79.7%。当水温为25℃时,孵化率和成活率都达到最高值,分别为93.0%和91.5%。当水温上升至28℃时,孵化率下降为82.3%,成活率降至49.5%。可见,赤点石斑鱼胚胎发育的适宜温度是22~28℃,最适宜温度是25℃左右。

青石斑鱼在24~30℃水温条件下,一般经21~28h孵出仔鱼。在此温度范围内,每升温2℃,孵化时间缩短1~2h。孵化时的适宜海水盐度在30‰~35‰,pH7.8~8.5。海水盐度对胚胎发育也有影响,赤点石斑鱼在水温25℃时,在盐度30‰的海水中的孵化率达76%,而当盐度低于26‰‰时孵化率为26%以下。青石斑鱼孵化率,在海水盐度23.9‰时为88%,26.4‰时为92%,35‰时达94%;当海水密度在1.016以下或在1.035以上时,孵化率就明显降低。

赤点石斑鱼胚胎发育

1.未受精卵 2. 2细胞期 3. 8细胞期 4. 16细胞期 5.高囊胚期 6.原肠中期 7.胚体形成期 8.晶体形成期 9.尾部与卵黄囊分离 10.孵化中仔鱼 11.刚孵出仔鱼 12.孵化后6h仔鱼 13.孵化后24h仔鱼 14.孵化后6d仔鱼 (全长2.86mm) 15. 10d仔鱼(全长4.85mm) 16. 17d稚鱼(全长8.75mm) 17.25d稚鱼(全长20.70mm) 18.32d稚鱼(全长34.1mm)

2.仔鱼

在水温25℃时,赤点石斑鱼的仔鱼期从卵膜中孵出至各鳍基本形成经历17d时间,第4~6d(约110h) 之前属卵黄囊期仔鱼,随后属晚期仔鱼。在水温21.6~26.2℃时,青石斑鱼仔鱼期为15d,刚孵出仔鱼全长1.58mm,第3d仔鱼全长2.30mm,这时卵黄囊和油球几近消失,开始摄食。刚孵出的赤点石斑鱼仔鱼全长1.09~1.21mm,悬浮于水表面,全身透明,卵黄囊近似圆形。孵化后24h的仔鱼全长2.03~2.16mm,胸鳍出现,卵黄囊被吸收约1/2。

孵化后3d的仔鱼全长2.47~2.62mm,口和肛门张开,口裂长0.125~0.136mm,鳃盖形成,胃开始蠕动,消化道变厚及弯曲,卵黄囊很小,油球消失。仔鱼孵出110h,卵黄囊吸收完毕。孵化后6d的仔鱼全长2.85~3.17mm,形成4个背鳍棘原基,第二背鳍棘开始出现,下颌向前伸出略长于上颌,口裂长0.22mm。孵化后10d的仔鱼全长4.85mm,第一背鳍棘长出,第二背鳍棘长1.70mm,腹鳍棘长1.60mm,尾鳍鳍条开始出现,前鳃盖骨后缘出现两个小棘,鼻孔单一。孵化后17d的仔鱼全长8.75mm,背鳍Ⅺ15、臀鳍Ⅲ8、胸鳍鳍条开始出现,鳃弓鳃耙发育6+9个。但有的研究人员观察到,赤点石斑鱼刚孵出仔鱼的全长为1.7~1.8mm,认为刚孵出仔鱼长度的差异,与亲鱼的营养条件和 卵母细胞营养物累积的程度有关。

3.稚鱼

在25.2~32.4℃水温下,赤点石斑鱼从鳞片开始出现到接近全身被鳞的稚鱼期,发生在从卵膜孵出后的第17d~32d。孵化后25d的稚鱼全长20.7mm,背鳍Ⅺ16、臀鳍Ⅲ8、胸鳍16、腹鳍Ⅰ5,鼻孔分为两个,头顶部布满黑黄色素斑,尾柄上有一丛橙黄色斑,腹部银白色。

孵化后32d的稚鱼全长34.1mm,体被细小栉鳞,侧线发达,体上有5条褐色斜横带,尾鳍成圆形尾,体布满小赤点,背鳍第8~11鳍棘基部出现一个大黑斑。体形完成变态,各鳍条与成鱼相似,外形与成鱼相同,生活习性与食性开始向着成鱼生态转化,从而进入幼鱼期阶段。

全长34.1mm的稚鱼即栖息于水底层,藏入掩蔽物内。全长50mm以后的幼鱼,一直躲在掩蔽物内,当投入全长6~15mm鲜活小鱼虾时,赤点石斑鱼幼鱼能主动出击追捕吞食之,已具有典型的肉食特性。赤点石斑鱼在仔、稚鱼期的生长速度,全长4.15mm前的仔鱼生长缓慢,在4.85mm以后生长加快,从全长8.75mm到34.10mm期间是仔、稚鱼的生长高峰期,平均每天可增长1.69mm。

(全文完)

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部