罗氏沼虾常见病害及防控

更新时间:2025-08-18 11:29:17 来源/作者:华中渔业研究社

罗氏沼虾属于节肢动物门、软甲纲、十足目、长臂虾科、沼虾属,又称作淡水长臂大虾、等。具有生长速度快、养殖周期短、食性杂、营养价值高以及经济效益好等优势。近年来,疾病呈现暴发的趋势,并且涉及的病原种类复杂多样,涵盖细菌、病毒、真菌、寄生虫等。严重制约了罗氏沼虾产业健康发展。今天将罗氏沼虾重要疾病的主要症状、发病原因与防控措施做个总结,供广大养殖朋友参考。

一、细菌性病害

1.幼体综合征

(1)主要症状:发病幼体的症状主要为摄食减少、反应迟钝、活力弱、身体挂脏、肢体发红、空肠、空胃等,并且出现蜕壳不遂而逐渐死亡的现象。

(2)病原:肠杆菌属和弧菌属等细菌。

(3)诊断:根据流行情况和主要症状进行初步诊断,将患病幼体匀浆后涂片与革兰氏染色并镜检,通过营养琼脂平板进行病原菌分离,并通过16S rRNA和gyrB基因扩增以及生理生化特性测定进行种属鉴定。

(4)流行及危害:该病发生在罗氏沼虾幼体培育阶段,死亡率在30%~50%,个别育苗场死亡率高达80%以上,导致养殖朋友无苗可养,给育苗企业和养殖造成了巨大的经济损失。

(5)防控措施:由于肠杆菌属及弧菌属细菌容易产生耐药性,育苗生产过程应避免滥用药物的现象发生,防止滥用药物导致细菌的耐药性增强,应通过药敏试验筛选药物,科学用药,避免出现耐药菌株。此外,还可以通过泼洒益生菌以及抗菌中草药制剂等抗生素替代品进行防控。

2.幼体弧菌病

(1)主要症状:发病幼体的症状主要为摄食减少、反应迟钝、活力弱、肌肉不透明或发白、趋光性降低等,严重时沉底并死亡。

(2)病因:哈氏弧菌、溶藻弧菌、副溶血弧菌、非O1霍乱弧菌、创伤弧菌等弧菌属种类感染引起。

(3)诊断:根据流行情况和主要症状进行初步诊断,通过TCBS琼脂平板进行细菌分离,并通过16S rRNA和gyrB基因扩增以及生理生化特性测定进行种属鉴定。

(4)流行及危害:该病发生在罗氏沼虾育苗期,急性患病死亡率达90%以上,甚至在2~3天就全部死亡。

(5)防控措施:①育苗前用漂白粉彻底消毒育苗池;②密度控制在10万~15万尾/米3水体,不宜过高;③投喂优质饵料;④育苗期间加强换水,并通过全池泼洒微生态制剂调节水质,控制微生物的含量。

3.滴星病

(1)主要症状:“滴星病”是养殖户对罗氏沼虾零星死亡的俗称,发病症状为虾体节断裂、软壳、腹部肌肉发白坏死,主要危害6厘米以上的成虾。

(2)病因:气单胞菌属的嗜水气单胞菌及维氏气单胞菌等病原感染引起,导致罗氏沼虾体质下降、免疫能力差,并造成散发性死亡。此外,连续阴雨、暴雨、天气闷热、昼夜温差大等气候境恶变引起罗氏沼虾应激,以及养殖塘口底质和恶化等因素,导致病原细菌滋生,从而引发罗氏沼虾散发性死亡。

(3)诊断:根据患病症状和流行情况可初步诊断,将患病虾肝胰腺、鳃及肌肉组织涂片,革兰氏染色后镜检,营养琼脂平板进行病原菌分离,并对所分离的病原菌进行种属鉴定。

(4)流行及危害:自2005年以来,罗氏沼虾出现了一种散发性死亡的流行病害,虾农称之为“滴星病”,水温一般超过25℃,发病时间一般为每年7月初至9月底,高水温时发病尤为严重。

(5)防控措施:①干塘后要清除淤泥,注重晒塘,放苗前使用150千克/亩的生石灰彻底清塘;②选择经过严格检疫且无特定病原的优质虾苗;③罗氏沼虾放苗控制在6万~7万尾/亩;④投喂优质饲料,且蛋白质水平不宜过高;⑤在养殖过程中,定期在饲料中添加百草冰丹、益生菌、抗应激制剂及领航号等,提高罗氏沼虾免疫力与抗病力;⑥交替使用碘制剂、氯制剂等消毒剂;⑦定期使用微生态制剂调节水质,并改善底质;⑧养殖后期可定期使用肥水制剂来保持水体肥、活、嫩、爽;⑨养殖环境发生变化,如恶劣天气,应及时使用抗应激药、消毒剂等。

4.丝状细菌病

(1)主要症状:丝状细菌主要寄生于罗氏沼虾的体表,如虾体附肢、附肢刚毛、鳃丝等。革兰氏染色后镜检观察可发现这类细菌,为革兰氏阴性丝状细菌。当虾体寄生大量丝状细菌时, 就发生死虾。

(2)病因:主要由毛霉亮发菌等丝状细菌感染引起。

(3)诊断:将患病的幼体整体做成水浸片镜检,或将幼虾、成虾的鳃丝和附肢做成水浸片镜检,在低倍镜下可发现大量丝状细菌。

(4)流行及危害:主要危害育苗期虾幼体,一般不引起大规模死亡,流行温度23~25℃。

(5)防控措施:定期使用微生态制剂调节水质,改善底质,避免养殖水体和池塘底部有机质含量过高;投喂优质饵料,保证虾营养需要;发病时,可以增加换水频率和换水量,促进虾蜕壳;发病严重时,可全池泼洒海联重碘等消毒剂。

5.甲壳溃疡病

(1)主要症状:病虾体表甲壳有斑点状黑褐色的溃疡,溃疡的中部凹陷,边缘呈白色,褐斑大小不定,在虾体的各个部位都可发生,在头胸甲和腹部前三节的背面发生较多,有时触角、尾扇和其他附肢也会出现褐斑和烂断,在断痕处也呈褐斑,同时患病虾游泳和摄食能力下降,严重影响虾的生长蜕壳。

(2)病因:主要是非O1霍乱弧菌、嗜水气单胞菌、维氏气单胞菌、铜绿假单胞菌、恶臭假单胞菌等具有分解几丁质能力的细菌感染引起。

(3)诊断:根据流行情况和甲壳上出现溃疡等症状进行初步诊断,通过营养琼脂平板对甲壳溃疡处进行细菌分离,并通过16S rRNA和gyrB基因扩增以及生理生化特性测定进行种属鉴定。

(4)流行及危害:该病主要在亲虾越冬中后期的1-3月流行,其主要诱因是分解几丁质的细菌或其他病菌通过亲虾受伤后体表的各种伤口入侵感染而出现甲壳溃疡,并陆续死亡,严重时死亡率超过80%。

(5)防控措施:①投喂优质饵料以保证营养;②交替使用碘制剂、氯制剂等进行消毒;③全池泼洒维生素C,避免虾出现应激。

6.烂鳃病

(1)症状:鳃部变红或变黄,肿大,鳃丝组织糜烂,并附有大量污物。病虾鳃丝呈灰黑色、肿胀、变脆,然后从尖端向基部溃疡。患病虾出现摄食能力下降、活力减弱、游动缓慢、趋光性降低等症状,严重时沉底并死亡。

(2)病因:主要由嗜水气单胞菌、豚鼠气单胞菌、铜绿假单胞菌等感染引起。

(3)诊断:通过鳃丝外观症状进行初步诊断;取病虾病变的鳃丝涂片后革兰氏染色,并镜检;用营养琼脂平板进行病原菌分离,并对所分离的病原菌进行种属鉴定。

(4)流行及危害:该疾病主要发生在高温季节,尤其在罗氏沼虾养殖中后期,养殖池水质和底质环境质量出现大幅下降,病原细菌滋生,导致鳃组织受到病原菌破坏而导致烂鳃。

(5)防控措施:罗氏沼虾养殖中一般通过各种措施改良水质和控制细菌性病原的暴发与蔓延,主要包括以下措施:①干塘后要清除淤泥,注重晒塘,放苗前使用 150 千克/亩的生石灰彻底清塘;②选择经过严格检疫,且无特定病原的优质虾苗;③罗氏沼虾的放苗量控制在6万~7万尾/亩;④投喂优质饲料,且蛋白质含量不宜过高;⑤养殖过程中定期在饲料中添加中草药制剂、益生菌、抗应激制剂及免疫多糖等,以提高罗氏沼虾免疫力与抗病力;⑥交替使用碘制剂、氯制剂等消毒剂;⑦定期使用微生态制剂调节水质、改善底质。

7.黑鳃病

(1)主要症状:病虾沿池边缓慢游动,摄食率下降,病虾的鳃部颜色由红棕色变成黑色,虾因呼吸困难而死亡。

(2)病因:由弧菌、假单胞菌和产气单胞菌等感染引起。

(3)诊断:通过鳃丝肿胀、颜色变褐或变黑等外观症状可初步诊断;取病虾病变的鳃丝涂片与革兰氏染色,并镜检;用营养琼脂平板进行病原菌分离,并对所分离的病原菌进行种属鉴定。

(4)流行及危害:该疾病主要发生在高温季节,特别罗氏沼虾养殖的中后期,因养殖池水质和底质变差,导致病原菌大量繁殖,进而出现黑鳃。

(5)防控措施:放苗前尽可能清除池底淤泥等污物,并使用150千克/亩的生石灰进行彻底清塘;选择经过严格检疫,且无特定病原的优质虾苗;定期使用碘制剂和氯制剂消毒;定期使用微生态制剂+高铁红改善水质和底质;发病时使用海联重碘(300克/亩)全池泼洒,同时按1%~2%的比例在饲料中添加大蒜素等抗菌中草药,连续投喂3~5天。

二、病毒性疾病

1.十足目虹彩病毒病

(1)主要症状:患病罗氏沼虾发病初期靠塘边慢游,过3~5天额剑基部甲壳内出现白点,后期病虾表现为身体微红、鳃发红、肝胰腺发红、空肠空胃等症状(图2),并陆续大量死亡,从开始发病到大规模死亡的进程约20天。

(2)病因:病原为十足目虹彩病毒 1(DIV1),属于十足目、虹彩病毒科、虹彩病毒属,大小为150~160纳米,核酸类型为DNA。

(3)诊断:根据患病症状和流行情况可初步诊断,用DIV1特异性引物进行PCR检测。

(4)流行及危害:十足目虹彩病毒1可侵染从仔虾到成虾各个阶段的罗氏沼虾,养殖水温在16~32℃时均会有病毒感染发生,疾病高发期集中在6-9月,同时会与柠檬酸杆菌属、肠杆菌属及气单胞菌属的细菌病原联合感染,死亡率高达80%。该疾病传染性极强、死亡率极高,会给养殖造成重大损失。

(5)防控措施:(一)切断病毒的源头:1、苗种选择:选择品质、状态较好的种苗,入池前苗种必须进行严格检验检疫;2、池塘清塘、消毒要彻底:池塘要彻底清淤,干塘晾晒(翻耕处理);对塘底和水体进行消毒处理;3、养殖过程中加大抗病毒药物的使用:虹斑宁、领航号,降低虾体内病毒数量。(二)加强水质和底质的调控好水养好虾、好水才有好的抵抗力,周期使用微生态制剂调水,定期使用化学改底产品进行改底;(三)加强饲料投喂管理采用低蛋白饲料、尽量不用冰鲜饲料,做到少食多餐,降低肝肠的负担;(四)控制放养密度、提倡鱼虾混养模式选择底层鱼:鲈鱼、鲶鱼,摄食死虾、防止病毒蔓延;

2.白尾病

(1)主要症状:罗氏沼虾白尾病(肌肉白浊病)是一种急性病毒性疾病,该疾病主要发生在罗氏沼虾幼苗淡化后,其典型症状为虾行动迟缓、尾部肌肉变白,并且幼体可在感染后几天内死亡。

(2)病原:罗氏沼虾野田村病毒(MrNV)及其卫星病毒--超小病毒(EXSV)。

(3)诊断:根据患病症状和流行情况可初步诊断。用MrNV、XSV特异性的引物进行RT-PCR检测。

(4)流行及危害:该病对幼体期罗氏沼虾的危害极大,死亡率为40%~90%,会对罗氏沼虾养殖业造成严重的经济损失。该病最早在法国瓜德罗普岛发现,之后陆续在中国、泰国、印度、马来西亚、澳大利亚暴发,造成罗氏沼虾幼体大量死亡。研究人员还发现诺达病毒和极小病毒感染罗氏沼虾成虾后不会造成虾死亡,但是能在不同组织检测到病毒,并且在感染亲虾的卵巢组织中也可检测到病毒,说明诺达病毒和极小病毒能够在罗氏沼虾中水平传播和垂直传播。

(5)防控措施:同十足目虹彩病毒。

3.罗氏沼虾双顺反子病毒病

(1)危害:造成罗氏沼虾在幼体期出现大量死亡,在幼体6~9日龄死亡尤为严重。

(2)病因:由罗氏沼虾双顺反子病毒(MrDV)感染引起,该病毒为无囊膜、大小25~29纳米的球形单正链RNA病毒。

(3)诊断:根据患病症状和流行情况可初步诊断,用MrDV特异性的引物进行RT-PCR检测。

(4)流行及危害:该病毒是罗氏沼虾育苗和养殖过程中的主要病原,暴发于2009年和2010年,死亡率一般为80%~90%,严重的达到100%,涉及我国主要罗氏沼虾育苗区域,给罗氏沼虾育苗产业造成了很大的经济损失。

(5)防控措施:同上

三、真菌性、寄生虫性等疾病

1.镰刀菌病

(1)主要症状:病虾主要症状为活力下降、摄食能力差、体色暗沉、鳃部发黑甚至溃烂、甲壳出现黑斑并逐渐形成溃疡。

(2)病因:由镰刀菌感染引起。

(3)诊断:取患病虾的鳃、头胸甲、附肢等做成水浸片镜检,高倍镜下可发现菌丝和孢子;通过真菌培养基琼脂平板进行病原分离,并通过分子方法和理化特性进行种属判定。

(4)流行及危害:镰刀菌病是淡水虾养殖的常见疾病之一,主要感染成虾以及越冬期的亲虾,感染死亡率高达90%以上。

(5)防控措施:①使用芽孢杆菌、EM菌、光合细菌等益生菌改善水质;②加强管理和消毒可缓解病情。

2.固着类纤毛虫病

(1)主要症状:纤毛虫主要通过附着在罗氏沼虾的鳃丝、附肢等表面进行感染,造成罗氏沼虾行动迟缓、活动减弱、抗应激能力下降。

(2)病因:聚缩虫、单缩虫、累枝虫和钟形虫等感染引起。

(3)诊断:取患病虾鳃丝、附肢等做成水浸片镜检。

(4)流行及危害:该疾病的发生与水体有机质含量过高有关,严重时导致罗氏沼虾摄食能力下降以及蜕壳困难,最终造成罗氏沼虾死亡。

(5)防控措施:放苗前清除底部淤泥并晒塘,使用漂白粉或生石灰进行彻底消毒;定期使用微生态制剂调节水质、改善底质,避免养殖水体和池塘底部有机质含量过高;投喂优质饵料,保证营养;虾发病时,可以增加换水频率和换水量,促进蜕壳;合理使用杀虫剂。

3.铁壳虾(生长缓慢综合征)

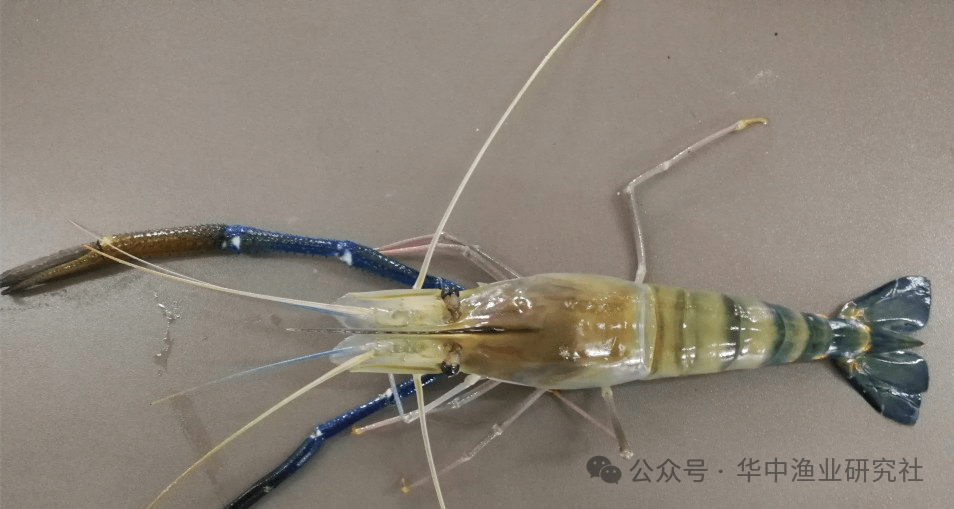

(1)主要症状:铁壳虾是养殖户对性成熟早、壳硬、长不大的罗氏沼虾的俗称(图3)。

铁壳虾具体表现是虾长至5厘米后蜕壳间隔时间延长,生长明显变慢,一些6~7厘米、甚至不足5厘米的虾就已经性成熟,虾壳变硬,雌虾抱卵,雄虾长出“大而长”的大爪,比正常性成熟的虾规格小得多,一般情况下摄食量下降,也有“不少吃却长不大”的现象。

(2)病因:截至目前造成罗氏沼虾铁壳虾现象的直接原因尚不清楚。有学者认为是病毒、细菌等病原感染导致罗氏沼虾生长缓慢,目前有报道称一种新发现的传染性早熟病毒(IPV),属于黄病毒科,与铁壳虾的发生密切相关,感染后可导致罗氏沼虾出现生长缓慢现象;还有研究证实铁壳虾携带阴沟肠杆菌,并且具有传染性,能够导致健康虾苗出现生长缓慢现象,同时阴沟肠杆菌感染也能够引起罗氏沼虾成虾生长缓慢,阴沟肠杆菌等弱毒病原可能是引起铁壳虾发生的原因之一。

(3)流行及危害:自2010年以来我国养殖罗氏沼虾出现以性早熟和生长缓慢为主要特征的铁壳虾问题,并且呈现出蔓延趋势,其中扬州高邮近几年铁壳虾的比例一般在30%~40%,严重的可达80%~90%,已经给养殖造成了严重的经济损失。

(4)防控措施:①干塘后要清除淤泥,注重晒塘,放苗前使用150千克/亩的生石灰彻底清塘;②选择经过严格检疫且无特定病原的优质虾苗;③罗氏沼虾放苗量控制在6万~7万尾/亩;④投喂优质饲料,且蛋白质含量不宜过高;⑤养殖过程中定期在饲料中添加中草药制剂、益生菌、抗应激制剂及免疫多糖等,以提高罗氏沼虾免疫力与抗病力;⑥交替使用碘制剂、氯制剂等消毒剂;⑦定期使用微生态制剂调节水质,改善底质。

四、罗氏沼虾疾病综合防控策略

罗氏沼虾疾病的发生往往与病原感染、水体环境恶化以及宿主自身免疫力下降有关。健康的养殖体系中需要调节养殖动物、病原微生物和水环境三者的平衡。因此,需要通过有效控制病原微生物的危害,同时注重改善水体环境、增强宿主自身免疫力,从而减少病害发生,促进罗氏沼虾产业健康发展。

1.控制病原

在罗氏沼虾养殖的各个环节,控制病原微生物对于罗氏沼虾疾病的预防极为关键。放苗前完成彻底的清塘、清淤及消毒,主要为排干塘口的水,修整池底、塘堤和进排水涵闸,清除过多淤泥,利用生石灰进行彻底清塘。另外还需要选择经过严格检疫的健康苗种,坚决杜绝弱苗和带菌、带毒的苗种。在养殖过程中对于病毒性病害坚持“预防为主”原则,要选择健康虾苗,从源头上杜绝病毒携带,并从水处理、投入品等方面严格防控病毒的带入;养殖过程一旦出现病毒感染的相关症状,要取样检测以确定病毒种类;适时起捕或处理,以减少病毒的扩散传播,最大限度降低经济损失。对于细菌性病害的防控原则是“防大于治、防治结合”,定期采取预防措施,对养殖水源进行预处理,定期消毒养殖水体,及时补充有益菌等。

2.优化养殖环境

养殖环境的优劣与病害的发生息息相关,当水生动物处于溶氧低、氨氮及亚硝酸盐含量高等不良水环境中,会严重损伤水生动物组织,影响其机能,造成其免疫能力低下,致使病原微生物有机可乘,最终导致病害发生。在养殖中后期,罗氏沼虾摄食旺盛,在池中易残留大量饵料及代谢物,易败坏水质。此时需根据水质情况及时投放复合微生态制剂,及时加注或调换新水,配置增氧设备,保障养殖池塘良好的水环境,有利于罗氏沼虾健康生长。此外还需合理控制养殖密度。高密度养殖伴随而来的是环境污染和病害等问题,过高的养殖密度会导致罗氏沼虾的活动和摄食受到胁迫,再加上水质氨氮、亚硝酸盐过高等都会直接影响罗氏沼虾的健康生长和摄食活动,诱导病害的发生。因此,改善养殖环境可提高罗氏沼虾的生长率,减少疾病的发生。

3.增强罗氏沼虾抗病力

免疫增强剂能够增强宿主的非特异性免疫能力,从而提高宿主抗病能力,在水产养殖中已得到广泛应用。国内外对几丁质、多糖、益生菌、中药等免疫增强剂提高水生动物免疫能力开展了大量研究,免疫增强剂主要通过激活非特异性免疫系统中吞噬细胞、激活酚氧化酶活力等来提高机体的免疫力。总之,通过在饲料中适量添加免疫增强剂,如多糖、肽聚糖、维生素、益生菌、中草药等,可以有效提高罗氏沼虾的抗病力与免疫力。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部