中国稻渔综合种养产业发展报告(2025)全文发布

更新时间:2025-08-06 10:17:30 来源/作者:全国水产技术推广总站、中国水产学会

编者按:

2024年,我国稻渔综合种养产业继续保持增长,种养面积超4600万亩,水产品产量超440万吨,不挖沟少挖沟等新型模式创新发展,首个稻渔领域国家标准《稻渔综合种养通用技术要求》实施,生产规范化标准化水平持续提升;长江中下游稻虾、南方丘陵山区稻鱼、东北地区寒地稻渔综合种养、华北地区盐碱地稻渔综合种养等多元化特色发展格局加快形成;全链融合发展持续升级,加工业稳步发展,稻渔产品生态优质形象深入人心,品牌建设不断推进,农文旅融合等新业态新模式遍地开花。稻渔综合种养产业正加快由“规模扩张”转向“质效并重”转变,在保障粮食安全和水产品稳定安全供给、促进乡村振兴和农民增收、农业增效和绿色发展中的作用更加突出。

为全面准确反映2024年我国稻渔综合种养产业发展形势,总结发展成效和经验,分析存在问题,研判发展趋势,提出发展建议,为推动产业高质量发展提供参考,在农业农村部渔业渔政管理局指导下,全国水产技术推广总站、中国水产学会组织编制本报告。

一、产业发展现状

(一)产业规模

2024年,我国稻渔综合种养面积4605.32万亩,稳定稻谷生产2300万吨,产出各类水产品443.36万吨(未包括港澳台地区,下同)。

1.种养面积

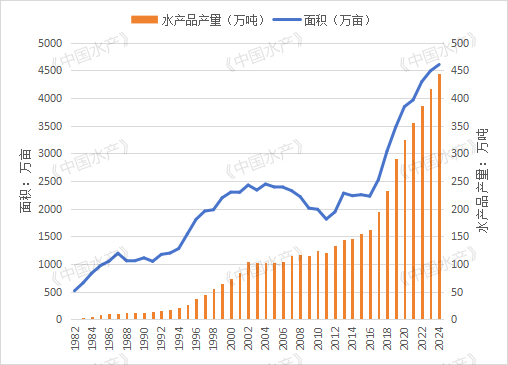

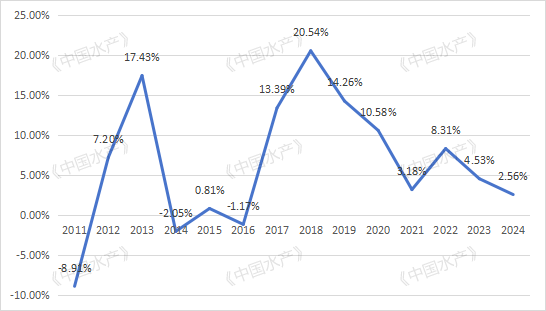

2024年,我国有稻渔综合种养面积统计的省(区、市)28个,北京、西藏、青海3个省(区、市)未见统计。全国稻渔综合种养面积4605.32万亩,同比增加114.98万亩,增长2.56%(1982年以来我国稻渔综合种养面积和水产品产量见图1,2011年以来我国稻渔综合种养面积增速见图2)。

图1 1982~2024年我国稻渔综合种养面积和水产品产量

图2 2011~2024年我国稻渔综合种养面积增速

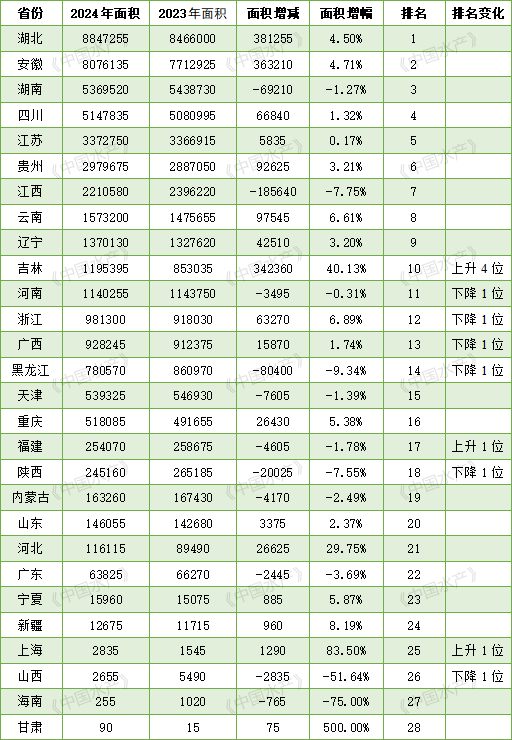

面积超100万亩的省11个,比2023年增加1个,吉林首次跻身百万亩省份行列。按面积大小排序,依次为湖北、安徽、湖南、四川、江苏、贵州、江西、云南、辽宁、吉林、河南,11省面积之和占全国的89.64%。其中,湖北、安徽2省超800万亩,湖南、四川2省超500万亩,4省面积之和占全国的59.58%。28个省(区、市)中,17个省(区、市)稻渔综合种养面积增长,共增长153.10万亩。其中,湖北、安徽、吉林均增长30万亩以上,湖北、安徽优势地位继续巩固,云南、贵州增长近10万亩。11个省(区、市)稻渔综合种养面积减少,共减少38.12万亩,江西减少近20万亩。〔2024年各省(区、市)稻渔综合种养面积及变动情况见表1〕

表1 2024年各省(区、市)稻渔综合种养面积及变动情况(单位:亩)

2.水产品产量

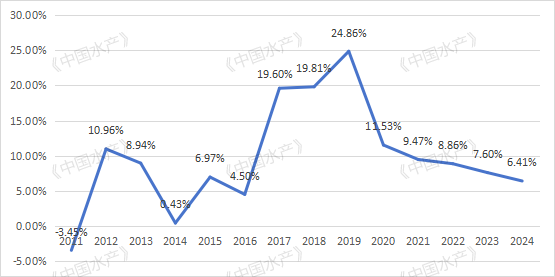

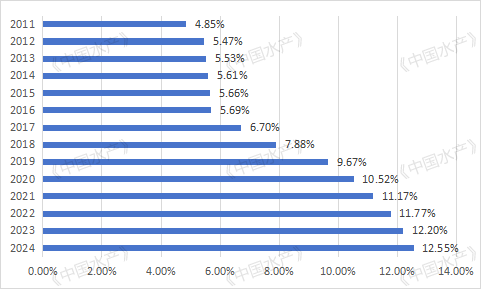

2024年,我国有稻渔综合种养水产品产量统计的省(区、市)28个,北京、西藏、青海3个省(区、市)未见统计。全国稻渔综合种养水产品产量443.36万吨,同比增加26.71万吨,增长6.41%(2011年以来我国稻渔综合种养水产品产量增速见图3);占全国淡水养殖水产品产量的12.55%,同比提高0.35个百分点。2011年来,稻渔综合种养水产品产量占淡水养殖水产品产量的比重由4.85%提高到12.55%,提高7.70个百分点(2011年以来稻渔综合种养水产品产量占淡水养殖水产品产量的比重见图4)。

图3 2011~2024年我国稻田养殖/稻渔综合种养水产品产量增速

图4 2011~2024年稻渔综合种养水产品产量占淡水养殖水产品产量的比重

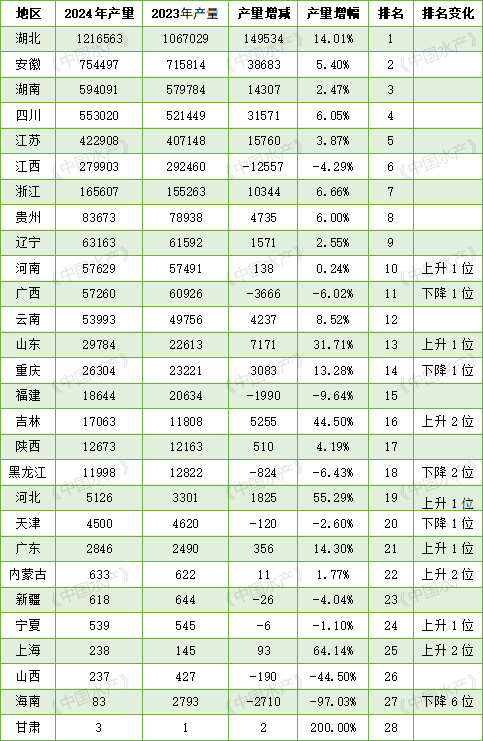

湖北稻渔水产品产量超百万吨,安徽、湖南、四川3省超50万吨,江苏、江西、浙江3省分别超40万、20万和10万吨,7省水产品产量之和占全国的89.92%。28个省(区、市)中,19个省(区、市)稻渔综合种养水产品产量增长,共增长28.92万吨。其中,湖北增加近15万吨,安徽、四川、江苏、湖南、浙江增加1万吨以上。9个省(区、市)稻渔综合种养水产品产量减少,共减少2.21万吨。〔2024年各省(区、市)稻渔综合种养水产品产量及变动情况见表2〕

表2 2024年各省(区、市)稻渔综合种养水产品产量及变动情况(单位:吨)

(二)主要种养模式与创新

我国稻作区分布广泛,水产种质资源丰富,各地因地制宜将鱼虾蟹各类养殖对象引入稻田,结合原有耕作制度,形成了种类多样、各具特色的种养模式,主要包括稻小龙虾、稻鱼、稻蟹、稻鳅、稻鳖、稻螺、稻蛙等。

1.稻小龙虾模式

稻小龙虾模式是我国稻渔综合种养第一大模式,2024年全国稻小龙虾模式应用面积约2600万亩,占全国稻渔综合种养面积的56.46%。区域分布上,稻小龙虾主要分布在湖北、安徽、湖南、江西、江苏等长江中下游5省,约2300万亩,占全国稻小龙虾模式应用面积的88%;其次为河南、四川,超200万亩,浙江、重庆、广西等地也有一定规模,约100万亩。此外,随着近年来持续探索,东北地区稻小龙虾产业开始起步,黑龙江已推广5万亩。

稻小龙虾以“一稻两虾”共作模式为主,通过环沟改造构建稻虾立体空间,实现“一季稻、两季虾”周年循环。近年来,稻小龙虾模式创新发展。

一是由繁养一体模式向繁养分离模式转变,由宽沟模式向平养模式转变,改“一年放苗、多年养殖”的粗放式种养为“繁养分离、精准放养”的高效种养,改宽沟高垄的回型沟模式为不挖沟的平养模式,增加水稻实际种植面积促进水稻稳产,精准养殖提升小龙虾成虾规格质量,稻虾协同管理实现资源优化配置和高效利用。

二是由稻小龙虾模式向“稻小龙虾+”模式转变,在稻小龙虾模式基础上引入高值水产养殖品种,通过轮作或利用不同生物的生态位差异充分利用稻田资源,经济效益显著提升。如稻虾鳝模式,湖北推广面积已超13万亩,小龙虾亩产75公斤,黄鳝亩产25公斤,河南信阳实践的稻虾鳝模式,在稻虾基础上,黄鳝平均增收1500元/亩。

三是寒地稻小龙虾模式方兴未艾,黑龙江构建寒地小龙虾自繁自育模式,培育适宜寒地气候的亲虾群体,成功规模化繁育小龙虾苗种,创建小龙虾南繁北育模式,南方小龙虾抱仔苗运至东北地区养殖,解决了东北地区稻小龙虾产业发展苗种供给问题,东北地区稻小龙虾发展潜力受到重视,有望重塑我国稻小龙虾产业发展格局。

2.稻鱼模式

稻鱼模式是我国稻渔综合种养第二大模式,主要是稻田养殖鲤鲫和土著鱼类,2024年,全国稻鱼模式应用面积近1400万亩,占全国稻渔综合种养面积的30%。区域分布上,稻鱼主要分布在我国西南(四川、贵州、云南,超800万亩)、中东部(湖南、江西、浙江、福建,约300万亩)和华南(广西,约70万亩)丘陵山地,东北地区(黑龙江、吉林,约120万亩)也有一定规模。

传统稻鱼模式主要是稻田混养耐低氧的鲤鲫鱼,生产依赖自然生态循环,技术粗放,经济效益未充分释放。现代稻鱼模式通过实施田间工程,融合现代水稻种植和水产养殖技术,水产品产量效益大幅提升。总体上,全国稻鱼模式呈现多元化发展趋势,内涵进一步丰富。如广西桂林的平板式、田头坑式、稻鱼经作等模式,柳州三江的“一季稻+再生稻+鱼”模式,百色靖西的“菜-稻-鱼”“烟-稻-鱼”模式,百花竞放、各有千秋。此外,与“稻小龙虾+”模式发展相同,稻鱼模式同样向种养结构精细化发展,稻鱼鸭、稻鱼螺等复合系统实现“一田三收”,大幅提升稻田综合产出和经济效益。

3.稻蟹模式

稻蟹模式是我国稻渔综合种养第三大模式,2024年,全国稻蟹模式应用面积近300万亩,占全国稻渔综合种养面积的6.51%。区域分布上,稻蟹主要分布在我国东北和华北地区,辽宁、吉林、黑龙江、天津等地约240万亩,占全国稻蟹模式应用面积的80%,湖南、江苏等地也有一定规模。

稻蟹模式主要包括稻田养殖成蟹和稻田培育扣蟹两种模式,但与其他模式水产品产量相比,成蟹和扣蟹产量均不高。近年来,一些地区探索实践稻田扣蟹和成蟹套养模式,经济效益提升明显。辽宁稻田养成蟹、稻田养扣蟹均较2023年减少10万亩,而稻田成扣蟹混养较2023年增加22万亩,成为全省稻蟹综合种养的主要模式。依托河蟹适宜盐碱地环境的特性,一些地区利用盐碱地开展稻蟹种养,有力推进了盐碱地综合开发利用。河北探索形成了以稻蟹模式为主体的原位或“原位+异位”盐碱地稻渔综合种养,唐山推广5万亩以上,以渔降盐治碱效果显著,省级试验点亩均效益达1700~3000元。吉林白城、松原等地结合土地整理,探索“以渔养地”模式,取得积极成效。

除稻小龙虾、稻鱼、稻蟹模式外,稻鳖、稻蛙、稻螺等模式也有一定规模。湖北、安徽、江西等地稻鳖模式近20万亩,湖南、江西等地稻蛙模式15万亩以上,广西、江西等地稻螺模式10万亩以上。此外,稻罗氏沼虾、稻红螯螯虾等模式快速发展。

(三)经营主体与产业链延伸

1.经营主体

与我国农业千家万户小农生产的现状相似,当前稻渔综合种养整体的组织化程度不高。贵州以传统稻鱼模式为主,全省稻渔综合种养经营主体户均面积4亩多。但在发展较早、产业化程度较高的地区,产业呈集群发展态势,稻渔综合种养企业、合作社、家庭农场等发展较好。安徽全省稻渔综合种养特色乡镇10多个、特色村60多个,种养大户1万多户,专业合作社3000多家。总体上,我国稻渔综合种养经营主体呈现以下变化。

一是传统农户转型。小农户通过加入合作社或签订订单协议实现标准化生产,连上千变万化大市场。如很多地区采取的“公司+合作社+农户”模式,农户按统一标准实施稻田工程,企业提供鱼苗和保底收购。

二是新型农业经营主体发展壮大。合作社、家庭农场成为技术推广和对接市场的主力,如浙江青田大力培育新型农业经营主体,用“统一品种、统一管理、统一服务、统一销售、统一品牌”的“五统一”模式发展稻鱼产业,打造共富产业,成功入选第五届全球减贫案例征集活动最佳减贫案例。

三是龙头企业引领。大型龙头企业通过资本和技术整合产业链。如河南信阳潢川的农都农业,打造“种养+加工+科技+营销+服务”全产业链开发模式,带动潢川小龙虾产业快速发展,全县小龙虾养殖规模近40万亩。

2.全产业链融合发展

近年来,各地以完善利益联结机制为纽带,推进稻渔综合种养产业延链、补链、强链,贯通产加销、融合农文旅,拓展稻渔综合种养多种功能,拓展产业增值增效空间,打造创新能力强、产业链条全、绿色底色足、安全可控制、联农带农紧的稻渔综合种养全产业链。

一是推动产业集群发展。一些地方在市县级层面上,立足整个县域统筹规划发展,科学布局生产、加工、销售、消费等环节,将稻渔综合种养培育成县域重要产业,在省级层面上,通过政策和规划引导推动,在更大范围内统筹布局产业链功能板块,推动产业集聚、协同发展,形成了一批区域优势特色产业带。如湖北、江西鄱阳湖、安徽江淮、江苏、湖南洞庭湖小龙虾产业集群先后入选农业农村部和财政部优势特色产业集群建设项目。

二是推动产业链纵向延伸。一些地方在巩固种养生产优势基础上,突破传统种养边界,推动稻渔综合种养向加工、流通、消费环节深度延伸,通过加工升级、冷链物流与电商融合、品牌化与高端市场渗透,形成从田间到餐桌的全链条环节增值。加工升级方面,湖北依托稻小龙虾种养,大力发展小龙虾加工业,全省小龙虾初加工产值近280亿元,精深加工产值近150亿元。冷链物流与电商融合方面,体系化物流网络不断健全,电商平台成为稻渔产品重要销售渠道。四川宜宾与宜宾机场空港物流公司签订协议,宜宾早虾获近十项价格优惠和服务优先的航空物流运输权益。湖南岳阳创新“云养虾”认养模式,小龙虾线上销量快速增长,覆盖全国200多个城市。品牌化与高端市场渗透方面,浙江打造渔米品牌近200个、水产品品牌100多个,渔米在2024浙江好稻米推荐活动中获金银奖7个,品牌溢价明显。

三是推动产业链横向拓展。一些地方大力挖掘稻渔综合种养多种功能,推动稻渔综合种养与旅游康养、农事体验、科普研学等深度融合,跨界融合衍生“稻渔+文旅+康养+研学”等复合业态,创造产业新增长点。广西举办首届稻渔文化与产业高质量发展交流会暨第六届广西稻渔丰收节活动,通过稻渔重要农业文化遗产展示、短视频作品大赛、烹饪大赛和美食活动等全方位展示稻渔综合种养横向融合农文旅潜力。宁夏贺兰稻渔空间乡村生态观光园发展乡村观光旅游,举办“和美乡村”村钓比赛、丰收节、蟹王蟹后争霸赛等活动,打造网红景点,年接待游客30万人次,收入超1000万元。

二、区域发展格局分析

我国水稻种植分布广泛,几乎遍布全国,但主要集中在我国南方和东北地区。由于各地资源和气候条件不同,稻作模式、水产养殖品种适应性、消费市场都不同,在长期发展实践中,形成了长江中下游地区、南方丘陵山地、东北地区各具特色的区域发展格局。

(一)长江中下游地区——稻虾产业集约化与市场优势

长江中下游地区作为我国水稻主产区和淡水水产养殖核心区,依托优越的水热资源、密集的河网水系及成熟的农业产业链,形成了规模庞大的稻小龙虾产业集群。该模式以“水稻+小龙虾”为核心,通过种养集约化、技术标准化和产销一体化,实现了生态效益与经济效益的双重突破,成为全国农业产业融合的典范。

模式方面,长江中下游地区属亚热带季风气候,年均气温16~20℃,无霜期210~250天,年降水量1200~1800毫米,为水稻和小龙虾的周年共生提供了理想条件,稻小龙虾综合种养占绝对主导地位。2024年,湖北、安徽、湖南、江西、江苏5省稻小龙虾模式应用面积约占5省稻渔综合种养面积的75%。

市场和效益方面,长江中下游地区已基本构建了覆盖全国的小龙虾“24小时鲜活供应链”,借助较强的产地初加工能力和冷链物流网络以及爆发式增长的电商渠道,小龙虾行销全国。总体上,该地区稻虾产业种养生产、加工流通、餐饮消费、“小龙虾+文旅”等全产业链发展较好,与其他模式相比整体效益较高。但近年来,受小龙虾产量增长、市场消费低迷等影响,稻虾产业效益有所下滑。

发展潜力和挑战方面,长江中下游地区稻虾产业正加快由扩面增量向提质增效转变,5省均实施了小龙虾产业集群项目,通过标准化种养、小龙虾加工能力提升、冷链物流体系进一步完善、“小龙虾+”文旅融合等,该模式有望成为引领全国生态农业高质量发展的重要引擎。同时,该地区稻虾产业仍要继续关注小龙虾价格波动风险较大、稻田生态承载压力等问题,需强化精深加工,提高产品附加值,推广“保险+期货”等风险对冲机制,保障农户收益。

(二)南方丘陵山地——梯田稻渔模式与生态效益

南方丘陵山地覆盖云南、贵州、广西、湖南、江西、福建、浙江等省(自治区),地形以低山、丘陵和梯田为主,是我国传统农耕文明与生态智慧融合的核心区域。该地区依托“山-水-林-田”复合生态系统,发展出多样化的稻渔综合种养模式,如“稻鱼鸭”“稻鱼螺”“稻鱼菜”等。

模式方面,梯田稻渔综合种养是南方丘陵山地最具特色的稻渔综合种养,以“立体种养、资源循环”为核心特征。立体空间分层利用,山顶林、山腰田,梯田依山势分层而建,层层梯田经水势串联;水资源循环利用,梯田通过“森林涵养水源—沟渠引水入田—田面养鱼蓄水—尾水回补溪流”实现水资源循环利用。

市场和效益方面,南方丘陵山区传统稻渔模式多采用“人放天养”的粗放式生产方式,水产品产量较低,多用于家庭食用,经济效益不高。但梯田稻渔综合种养等传统稻渔模式有较高的生态价值和文化价值,生态价值方面,梯田稻渔综合种养有助于水土保持、保护生物多样性、调节小气候增强农业气候韧性;文化价值方面,梯田稻渔综合种养是我国传统农耕文明的重要组成部分,浙江青田稻鱼共生系统、云南哈尼梯田稻作系统、贵州从江侗乡稻鱼鸭系统先后入选全球重要农业文化遗产。当前,各地提高梯田稻渔综合种养模式经济效益的一个重要手段即通过文化赋能,推动农文旅融合,发展文化产业、创意产业、休闲农业和乡村旅游等。

发展潜力和挑战方面,南方丘陵山地稻渔模式生态产品价值高,在碳汇经济、生物多样性金融等方面潜力巨大;通过推进农文旅深度融合和开拓稻渔产品高端市场,三产融合和品牌增值空间潜力巨大。但丘陵山地农业地形制约、机械化瓶颈、劳动力短缺等问题突出,生态价值转化路径不清晰,需通过轻简化机械等技术创新破解生产瓶颈,以制度创新激活生态价值,以市场创新提升产业链效益,推动丘陵山地稻渔模式由传统生计升级为绿色增长极,为全球山地农业可持续发展提供中国方案。

(三)东北地区——寒地稻渔种养特色与潜力

东北地区是我国重要的粮食主产区和寒地农业核心地带,依托独特的冷凉气候、肥沃黑土资源及优质水资源,近年来在稻渔综合种养领域逐步探索出一条特色发展路径,成为全国寒地生态农业的示范标杆。

模式方面,东北地区主要以稻蟹、稻鱼、稻鳅模式为主,稻蟹模式占60%,稻鱼模式占35%,其中,辽宁以稻蟹模式为主,黑龙江、吉林稻鱼模式较多。近年来,东北地区创新开展寒地稻小龙虾种养,成为我国稻虾产业极具潜力的一环。

市场和效益方面,稻蟹、稻鱼模式水产品单产较低,但由于昼夜温差较大,稻米生长周期长,病虫害发生率低,化肥农药使用量相对较少,稻渔产品品质双优,稻蟹米、稻田蟹等产品质量和品牌溢价明显。如辽宁盘锦打造的盘锦河蟹、盘锦大米,吉林打造的嫩江大闸蟹、查干湖大闸蟹等,深受市场欢迎。

发展潜力和挑战方面,东北地区依托“大粮仓+大生态”优势,稻渔综合种养发展潜力较大。一是政策红利持续释放,如《东北全面振兴“十四五”实施方案》提出国家粮食“压舱石”地位更加巩固的要求,稻渔综合种养的稳粮作用将更受重视;二是适宜稻渔综合种养的盐碱地改良空间较大;三是区域公用品牌建设加快,推动产业价值提升。同时,东北地区稻渔产业面临产业链后端加工薄弱、冷链物流配套不足等问题,需进一步强化科技支撑与三产融合。

三、政策支持和科技创新

(一)政策支持

作为重要的乡村特色产业和富民产业,稻渔综合种养持续得到各级政府的大力支持。2024年农业农村部一号文件在推进现代渔业发展部分提出稳步推进稻渔综合种养,在大力发展生态循环农业部分提出因地制宜发展稻渔综合种养。《农业农村部关于加快农业发展全面绿色转型促进乡村生态振兴的指导意见》提出推进稻渔综合种养,到2030年,稻渔综合种养面积稳定在5000万亩左右。

地方层面,一方面通过政策和资金支持引导产业发展,支持内容包括新型模式推广、智慧化提升等。如黑龙江省农业农村厅联合财政厅制定《黑龙江省加快冷水渔业振兴发展若干政策措施(2024—2026年)》,规定对达到条件的经营主体购买方正银鲫、河蟹、小龙虾等良种,按实际购买额的30%予以补贴。河南省农业农村厅印发《河南省渔业高质量发展三年行动方案(2024—2026年)》提出“实施稻渔综合种养提升行动”,重点推广无环沟模式,建立全产业链标准体系,培育品牌,打造产业园区,推动全产业链发展。浙江杭州规定推广新型模式,市级基地一般模式按不高于1500元/亩的标准进行奖补,高标准设施稻蛙模式按不高于3000元/亩标准进行奖补。四川在20个县持续推进鱼米之乡建设,各市县积极出台鼓励政策,宜宾兴文对连片基地给予400元/亩虾苗补助,对购置智慧化养殖设备给予30%补助。湖南岳阳制定稻渔综合种养产业专项扶持办法,在2024~2025年安排财政资金8000万元,用于种苗补贴、智能设备采购(补贴30%)。一方面强化金融要素保障,包括发挥保险作用、加强信贷支持等。湖北将小龙虾纳入特色险种,全年政策性保险保费3.44亿元,承包面积480万亩,投保户8.44万。中行、农行、湖北银行等9家银行上线26款金融产品,通过平台发放贷款8000多万元,设立黄鳝产业投资基金,引导社会资本投资黄鳝产业。一些金融机构积极跟进,创新保险产品和服务,在全国遍地开花。如中国人寿财险江苏省分公司针对风灾、暴雨、高温等天气对稻渔综合种养潜在风险开发的稻渔共作水产品养殖综合气象指数保险,使经营主体更有底气和信心。

(二)科技创新

近年来,各地强化科技创新引领,聚焦不挖沟、节水节肥减药、质量安全和品质提升、智慧化等产业升级需求,强化理论基础研究,加大关键核心技术攻关,强化科技成果转化应用,为产业高质量发展提供了有力支撑。

科技创新内容上,一是加强适宜稻渔系统良种选育和推广。小龙虾新品种实现零的突破,江苏培育的“盱眙1号”通过全国水产原种和良种审定委员会审定并经农业农村部公告,成为全国首个小龙虾新品种,湖北“科潜1号”“潜江红3号”等新品系研发也取得重要进展。中国稻渔综合种养产业协同创新平台首次开展适宜稻渔系统水稻品种评价,向社会公开推介31个适宜品种,促进稻渔系统稳产丰产。河北针对盐碱地稻渔综合种养发展需要,加强耐盐碱水稻品种选育,目前已选育出“滨稻8号”“恳糯10号”“海育7233”等多个高产耐盐水稻品种,水稻良种覆盖率达98%。

二是加强技术模式创新和推广。农业农村部水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”将稻渔综合种养作为重要的生态健康养殖模式连续5年持续推进,2024年遴选以稻渔综合种养为主的骨干场户216家,占骨干场户数量的13.38%。全国水产技术推广总站首次开展稻渔综合种养新型模式和典型案例遴选,向社会公开推介“稻小龙虾+”、稻罗氏沼虾、盐碱地稻渔综合种养等8种新型模式;连续3年将无环沟稻虾等模式列为重点推广水产养殖技术。吉林因地制宜创新稻蟹、稻虾模式,成功示范推广“围田暂养、双边沟分箱式插秧、扣蟹培育”“塘田接续”等具有吉林特色的模式。安徽将不挖沟模式作为重点推广内容,新发展稻渔综合种养基本为不挖沟。云南探索试验稻红螯螯虾、稻罗氏沼虾、稻蟹、稻土著鱼(金元鲃等)等多种模式,部分效益达5000元/亩,开辟本省稻渔综合种养发展新空间。

三是加强标准支撑引领。首个稻渔领域国家标准《稻渔综合种养通用技术要求》实施,沟坑占比、水稻单产等关键技术指标要求进一步强化优化。天津完成《河蟹稻田养殖技术规范》《稻田培育蟹种技术规范》2个地方标准制定;河南《稻虾鳝综合种养技术操作规程》获立项,《沿黄稻虾共作生态种养技术操作规程》发布实施;湖北编制《潜江龙虾全产业链标准体系》,潜江龙虾全产业链标准已超200多项。国家、行业、地方标准协调配套的稻渔综合种养技术标准体系逐步健全,为稻渔综合种养产业规范和高质量发展提供了科学指引和基本遵循。此外,近年来,各地围绕发展稻渔领域新质生产力,积极推动智慧化、信息化技术应用。浙江在2022年新一轮省水产产业技术团队项目中安排15个稻渔综合种养项目,并与设施养殖、机械化智能化提升项目结合,成为新亮点。湖南在《数字农业技术应用推广目录》中将“小龙虾区块链溯源系统”纳入优先推广技术,配套资金支持。

四、发展机遇、挑战与建议

作为保障粮食安全和水产品稳定安全供给、促进农业增效益、农村增活力、农民增收入的重要产业,稻渔综合种养未来将更加重要,发展前景广阔。

一是政策红利持续释放,近年来国家和地方层面出台的关于推进乡村振兴、建设农业强国的政策,很多都将稳步发展稻渔综合种养作为重要内容。

二是市场需求升级驱动,随着经济社会发展,消费者对优质农产品需求持续增长,稻渔产品广受市场欢迎。

三是经济与生态双赢,稻渔综合种养投资少、见效快,带动农民增收致富效果显著,同时通过“稻渔互惠”节肥减药,保护稻田生态环境。

当前,我国稻渔综合种养产业正处于从量变到质变的关键阶段,还面临很多问题。

一是技术瓶颈制约。如种养适配性难题尚未解决,水稻抗倒伏要求与水产养殖水深需求存在矛盾,个别经营主体可能过度追求水产品产量导致水稻减产;水稻单作的农业机械不完全适用于稻渔系统等。

二是产业链条有待升级。稻渔产品加工转化率不高,品牌溢价多被中间商获取,农户端收益不高;产品同质化严重,稻渔产品品牌营销时均贴上“生态鱼”“有机米”等标签,但缺乏如功能、地域特色等细分品类,特色不鲜明。

三是规模化经营水平不高。小农户主导模式下,标准化生产覆盖率不高,原料供应和品质稳定性难以保障,制约了产业链条延伸,同时也制约先进技术和设施装备推广应用。

推动稻渔综合种养产业高质量发展,需要从科技、组织、市场和政策等多个维度协同发力,推动形成“技术驱动—规模效应—品牌增值—农民增收”的良性循环,全力打造全球生态农业创新标杆,为保障粮食安全和农民增收提供中国方案。

一是强化科技创新,突破关键技术瓶颈。加大抗倒伏、耐深水水稻品种与适应稻田浅水环境、耐低氧、抗病害水产品种等适配性种养品种研发。加大田间工程、物种配比、精准栽培、健康养殖、环境调控和生态治理、秸秆资源化利用等关键技术创新和集成,推广效益好、不挖沟、水稻稳产丰产、产品品质提升、节水节肥减药的新型模式。加大符合稻渔系统特点的新型肥料、饲料、智能化轻简化机械设备研发和推广。

二是优化经营模式,提升组织化水平。推动适度规模经营,支持连片种养区建设,通过“小田并大田”集约利用土地,提高机械化率。推广“龙头企业+合作社+农户”等模式,支持企业提供统一种苗、技术指导和保底收购等。培育稻渔领域“新农人”和复合型人才。

三是完善政策支撑体系,破除要素制约。创新金融支持政策,推广“稻渔贷”等金融产品。扩大政策性保险覆盖范围,将水产疫病、极端天气等纳入稻渔综合种养保险范畴。

四是延伸产业链条,打造高附加值体系。发展精深加工与冷链物流,支持经营主体开发稻田鱼预制菜、渔米蛋白粉等高附加值产品,完善产地物流网络。推动农文旅深度融合,打造“稻田艺术+生态研学”等各类综合体,开发稻渔文化IP,举办各类主题活动等。构建区域公用品牌矩阵,支持“一地一品”,加强品牌培育和保护,鼓励采用区块链技术全程溯源等,提高品牌溢价。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部