鳜鱼常见病害发生的原因及防控

更新时间:2025-07-01 10:29:03 来源/作者:华中渔业研究社

鳜鱼的养殖分为传统养殖和饲料养殖。传统养殖投喂活的饵料鱼或冰鲜饵料鱼,其缺点在于饵料鱼自身易携带寄生虫和病菌,且冰鲜鱼还存在保鲜不当造成脂肪氧化酸败、蛋白质腐败等问题,导致疾病的产生。本文将简要介绍鳜鱼养殖过程中的常见病害以及如何做好疾病的防治,供广大鳜鱼养殖朋友参考。

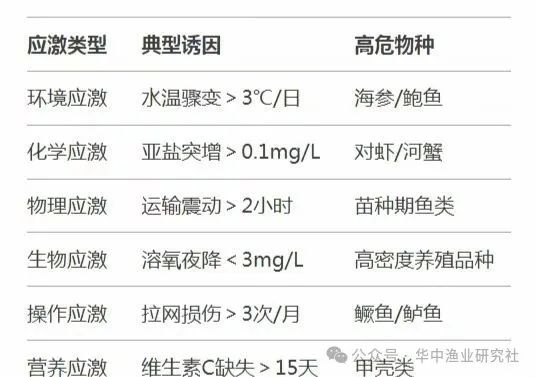

一、物理性应激和损伤

物理性应激和损伤主要指机械、温度等物理性因素导致的应激和损伤,包括运输损伤、拉网损伤、围网擦伤、高温和低温应激等,将间接性引发细菌感染,造成严重损失。鳜鱼吻、背鳍和腹鳍十分锋利,因此在围网养殖和成鱼运输前后如处理不当,极易造成鳜鱼之间的伤害,继而引发细菌性疾病和体质变差。

防止鳜鱼相互伤害十分重要,长距离运输时(100千米以上) 需提前断食1天,且当天拉网进行密集锻炼,运输密度不能过高,一般4厘米左右的鱼种每个氧气袋不能超过500尾,鱼体越大,每袋装运数量越少。如果运输时间超过10小时,就应该考虑加冰、补氧或加麻醉镇静剂。拉网和围网网衣材料使用软性和无结节的维尼纶较好,且围网四角应使用绳子加坠物使围网四角呈直角,避免鳜鱼因抢食或 受惊吓时集群于角落相互扎伤;在高温和低温期时,应减少投料,同时泼洒一些抗应激药物。

二、斜管虫感染

1、症状表现

斜管虫寄生于鳃丝和体表,导致鳃组织增生、黏液分泌增多,病鱼出现“浮头”症状。其反复发作与虫体包囊抗药性及水体有机质过高等密切相关。

2、防控要点:

首先,斜管虫属于条件致病感染,当出现紧急冲水(直接冲底)、阴雨天气等应激环境刺激下,会爆发斜管虫,所以,斜管虫很难有效防控,能够有效处理的思路就是,尽量在变天前后,尤其是阴雨天前后,加强改底的频率,换水或者冲水的时候,切忌大排大换,尽量不要冲击太大,避免冲底问题的出现。

其次,斜管虫爆发时期,鳜鱼呈现紧急漫游状态,鱼的体质会极速降低,鳃部附着大量粘液和挂泥,直接影响鳜鱼的呼吸,导致鳜鱼迅速出现生理性缺氧,此时,应使用含有表面活性剂的产品提前干预,加强清鳃,提高水体的通透性,降低由于环境负荷导致的大量损耗率,并及时泼洒处理斜管虫的特效产品。在处理完斜管虫后,由于鱼体的体质较差,杀虫剂对于机体的免疫伤害是很大的,应加强体内排毒和水体解毒工作,提高预提免疫力。

三、车轮虫感染

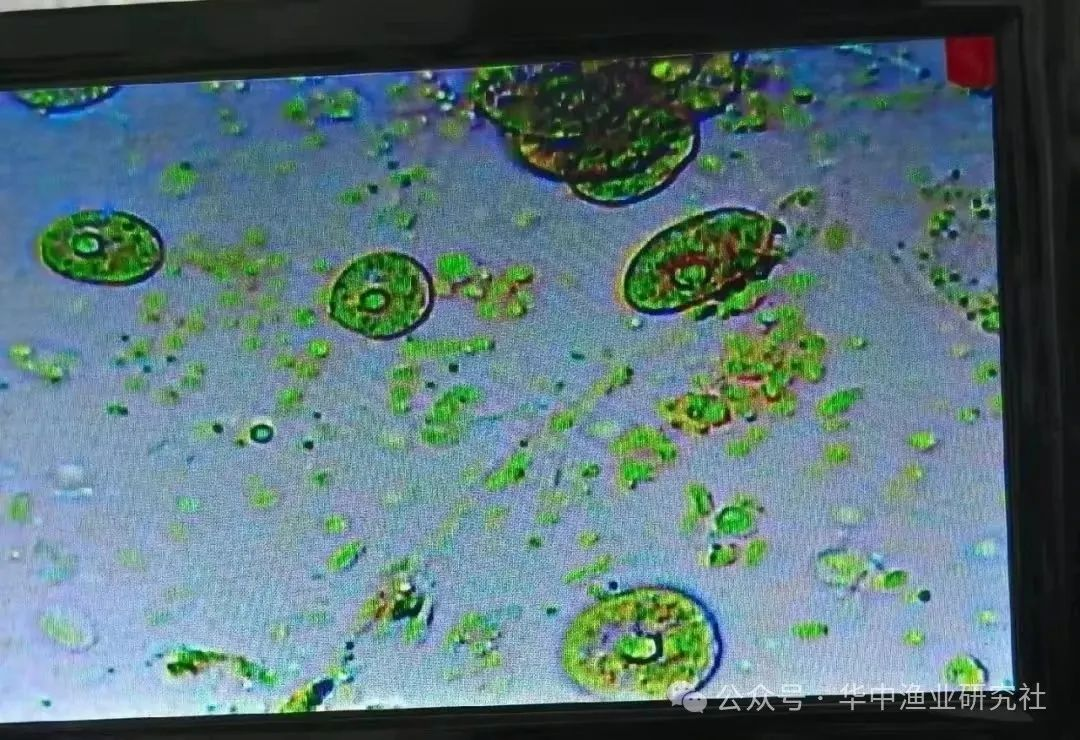

病原:小车轮虫与大车轮虫。

流行特点:6-8月水温24~28℃为此病的高发期,车轮虫以鱼为附生场所,以有机质为食。因此,池塘水质越肥越易被寄生。

症状表现:病鱼不吃料,体色暗黑,毫无光泽,单独游动,行动缓慢,时而又乱窜,检查鳃部可见大量黏液且镜检有大量虫体。

防控要点:

1、鱼种下塘、进水和饵料鱼下塘时进行消毒处理(如0.15毫升/升的甲醛溶液);

2、使用生物和化学方法促进底质呈氧化态;

3、全池泼洒硫酸铜和硫酸亚铁(5∶2)合剂0.7克/立方米,两天后镜检,若虫体还没被杀灭,则继续泼洒1次;若两次泼洒后仍无效果,则停止使用该药。

四、代谢性病害发生的原因

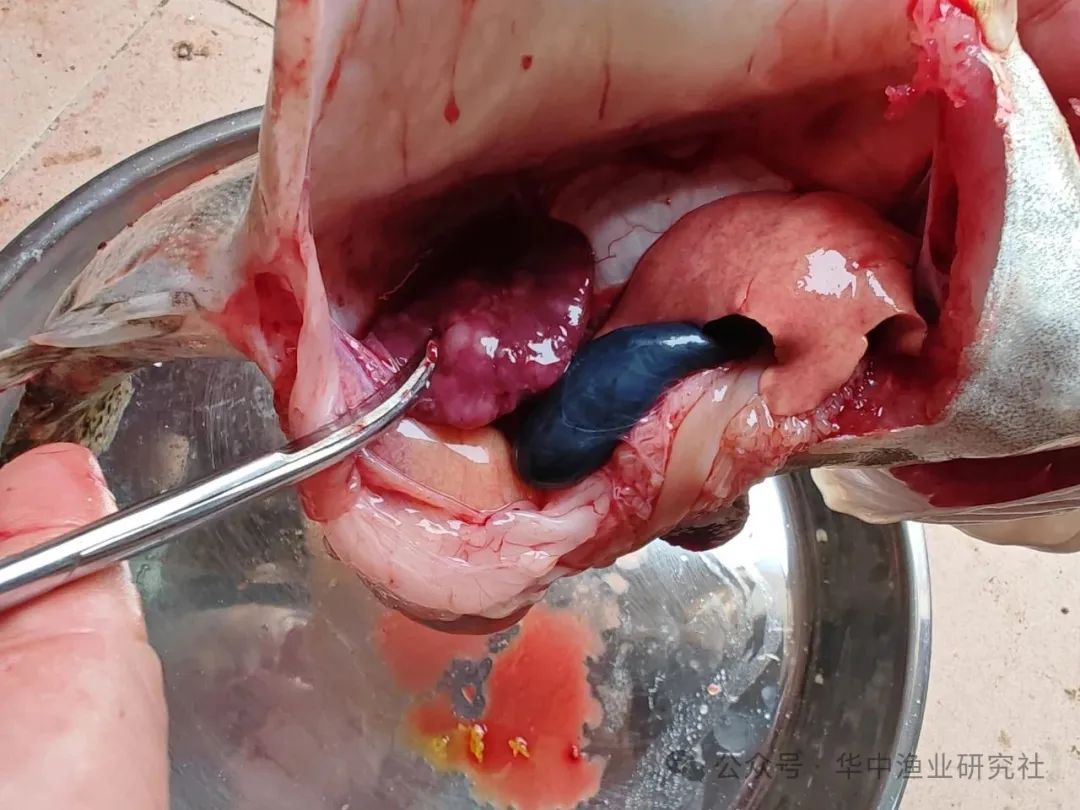

1、饲料鳜的脂肪肝与脾脏病变

饲料鳜鱼频繁出现闭口性问题或者慢料问题,天气原因是一方面,其实主要是代谢问题,这里面涉及到饲料营养与日常保健这几个方面的内容,很多养殖朋友,不听劝告,无法做到稳定的投喂,日常保健不到位,经常使用例如:胆汁酸或者丁酸菌等处理消化和代谢问题,且为了贪图便宜,长期投喂劣品质的饲料(使用劣质蛋白源),导致鳜鱼体质下降,肠道机能紊乱,代谢障碍损伤严重,加上水质不够稳定,调水和改底意识淡弱,鳜鱼发病率较高,病害导致的高成本时代一直在持续。如果高脂饲料投喂过量会导致肝脏脂肪沉积,脾脏因代谢负担加重出现黑变、囊肿。此类问题在人工配合饲料转型期尤为突出。

2、肠胃问题仍是重心

鳜鱼作为典型肉食性鱼类,其短而简单的肠道结构对饲料消化吸收效率要求极高。在人工配合饲料替代活饵的转型过程中,肠胃问题已成为制约饲料鳜鱼规模化养殖的核心瓶颈。

肠胃出现问题的原因有几个方面:

1、消化系统适应性不足。

鳜鱼肠道长度仅为体长的0.3-0.5倍,缺乏发达的胃酸分泌系统,对植物蛋白、淀粉等非天然饲料成分的消化能力较弱。长期投喂劣质饲料,其中过量的抗营养因子(如大豆皂苷、植酸)可破坏肠道黏膜屏障,导致肠绒毛萎缩或者退化,显著降低营养吸收效率。

2、肠道菌群失衡。

高密度养殖与饲料残留易引发水质和底质恶化,促使肠道内条件致病菌(如维氏、嗜水气单胞菌、弧菌)增殖(有资料显示,肠道菌群与池塘底部菌群相似度接近达90%以上),有益菌不能成为优势群。这种菌群失调不仅加剧肠道炎症,还会诱发全身性代谢紊乱。

3、氧化应激与免疫抑制。

长期选择的劣质饲料中油脂类物质及霉菌(或者是呕吐毒素等)毒素蓄积,导致肠道上皮细胞氧化损伤。同时,长期亚健康状态抑制肠道相关免疫功能,形成“病原易感-免疫耗竭”恶性循环。

防控要点:

饲料鳜鱼养殖的核心要素还是那几方面:选好种、选好料、精心管理、技术支持,养殖过程中做到稳定水质和科学投喂,努力让自己的鱼达到摄食二度(速度和力度的完美结合),平时还要做好日常保健,定期拌料内服牛磺VC+肝肠护卫。同时全程水质调控采用高碳高菌模式,坚持定期保健的鳜鱼,一般是不会出现脂肪肝和肠胃问题的,当然,也不会出现所谓的肝脾肾坏死或者囊肿问题。

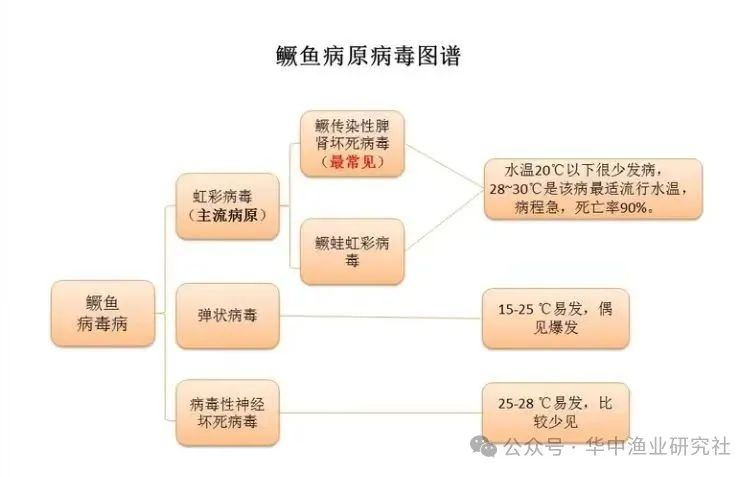

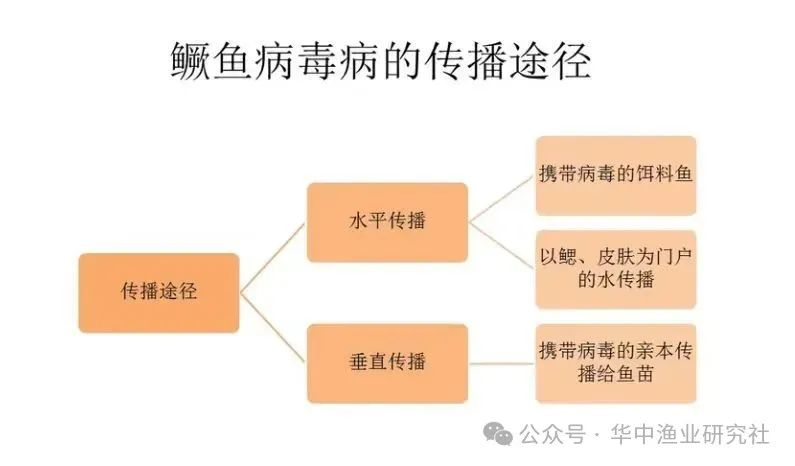

五、病毒性病害

鳜鱼最主要的病毒性疾病有四种,从危害程度上看:鳜传染性脾肾坏死病毒(ISKNV)>鳜蛙病毒(MRV)>鳜弹状病毒(SCRV)和神经坏死病毒(VNNV)。

鳜鱼苗期感染弹状病毒后有以下几个特征:

1,行为异常:

病鱼常表现出急躁不安,在水面狂游或者在水面打转,失去平衡或者游泳能力,对于外界的刺激反应迟钝。

2,体表变化:

体色发黑,鳍条、下巴、眼睛、鳃盖、眼眶周围可能出现充血或者出血现象,严重的会出现眼球凸出等症状。

3,鳃部病变:

病鱼鳃丝炎症反应,黏液增多,严重时伴随有溃烂的症状。

4,内脏病变:

病鱼的肝脏、脾脏、肾脏等组织结构会有轻微肿大,腹腔或者肠道内会有清水状液体。

防控要点:

弹状病毒一般在苗期多见,尤其是标粗过程中,一定要确保鱼仔的适口性,保证水体的可摄入溶氧充足,提前注意加强肠胃和代谢问题的防控,加强鱼体免疫力补充,一般都是以防为主,一旦出现此类病毒,如果是弱阳性,可以通过免疫调节剂以及一些排毒、抗病毒的中药进行多次反复干预处理,如果是强阳,建议放弃治疗,因为,弹状病毒一旦入体,很难彻底清除病源,容易反复,且后期很容易激发感染其他病毒,例如:传染性脾肾坏死病毒等。

鳜鱼感染传染性脾脏坏死病毒有以下几个特征:

1、病鱼头部发黑、体色发黄、眼睛突出;

2、口腔、鳃盖、下颌、胸鳍、腹鳍有不同程度的出血;

3、解剖鱼体肝脏颜色苍白,有时上面有淤血点,内脏器官伴有点状出血,常伴有腹水,严重的肠内充满淡黄色黏稠物或出血。

防控要点:

鳜鱼发病的病情紧急程度不一样,急性发病的3-5天就会大量死亡,不建议保守治疗;慢性发病的5-10天才会大量死亡,这样留给我们宝贵的治疗时间。

1、禁止一切刺激药物,以改善水质为主,三大指标要先调控好,正常例行解毒、改底;

2、最好停料,减轻鱼体负担,同时外泼领航号、抗病毒提高免疫力、防止细菌感染为主。建议

3、防止应激,水体配合泼洒水产高稳VC,提高抗应激能力。

4、注意发病鱼塘的水禁止随意排放,未发病鱼塘禁止交叉使用渔具,以防交叉污染。

结语:实现鳜鱼健康、安全、高效的绿色养殖,则需要贯彻落实“治未病”理念,即“未病先防、既病防变、防重于治”的措施。在鳜鱼养殖期间最常见的疾病是寄生虫病,若防治不当,往往会继发细菌性疾病、鱼体免疫力下降和闭口等现象,同时导致病毒性疾病的发生。因此寄生虫病的科学预防至关重要。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部