技术分享:黄颡鱼养殖常见病害及防控

更新时间:2025-11-04 12:33:20 来源/作者:华中渔业研究社

黄颡鱼在我国绝大多数区域中都有分布,是一种适应能力极强的常见鱼种,在各种环境下都能够生存和繁衍。随着养殖规模的扩大、养殖密度和投饵量的不断增加,水质底质不断恶化,细菌病毒滋生,导致疾病频发,在饲养管理中稍有疏忽就有可能导致惨重的经济损失。小编经过不断总结,对黄颡鱼养殖过程中经常出现的几种疾病进行归纳介绍,希望能给广大养殖朋友带来一些参考:

一、常见病害发生阶段

1、在每年的11月至次年2月,黄颡鱼塘正处于干塘卖鱼放苗阶段。在这个阶段,由于水温较低和水质较薄,黄颡鱼容易患上小瓜虫病。这种病害主要表现为鱼体表面出现小白点,严重时会导致鱼体消瘦、食欲不振等症状。

2、进入3月份,随着水温逐渐升高,寄生虫和有害细菌开始繁殖和繁殖。在这个阶段,黄颡鱼容易患上由轮虫和其他生物引起的寄生虫病。这些寄生虫会对鱼的表面或鳃造成损伤,导致细菌和性传播疾病,如皮肤发红、出血、劈头和腹水等。

3、4月至5月,随着水温逐渐升高,黄颡鱼的摄食量开始增加。肝、胆囊和肠道的负荷也会相应增加,肝、胆囊、肠道的消化问题变得突出。这很容易导致肝胆综合征和肠炎的高发,并伴有轮虫病。

4、在6月,随着水温的持续上升,黄颡鱼的摄食量也随之增加。然而,这种增加的摄食行为也带来了一些负面影响。由于大量残余粪便的排放,水质很容易恶化,为各种细菌提供了繁殖的环境。这些细菌的大量生长和繁殖,不仅会导致黄颡鱼出现出血症状,还可能引发劈头病,并且常常伴有肝胆综合征的发生。

5、7从7月至10月期间,水温会升至最高值并逐渐下降。在这个时间段内,池塘的水温持续保持较高水平。而与此同时,残留饵料和粪便的数量也在急剧增加。这导致氨氮和亚硝酸盐的含量长期居高不下,对黄颡鱼的健康构成了严重威胁。在这种环境下,腹水和红皮病成为了常见的疾病。

二、黄颡鱼常见病害症状表现及防控

(一)黄颡鱼出血性腹水病

发病原因:又称为出血性腹水病,由迟钝爱德华氏菌(Edwardsiella tarda)等引起。腹水主要发生在每年4-5月的梅雨期和8-10月的高温期,其中5-6月和8-9月为高发期。鱼苗期主要是出血性水肿,规格3-5cm的鱼种容易患病,致死率很高;成鱼患病规格在0.1斤以上。一般发病率在50%左右,死亡率在30%-60%。

症状表现:

患病黄颡鱼食欲不振或不吃食、离群独游或水面悬浮,体色泛黄、粘液增多,咽部表皮破损充血,呈圆形孔洞,严重的腹部膨大、头部充血、肛门外翻红肿,鳍条溃烂、背鳍肿大、腹鳍和胸鳍基部充血。

解剖表现:

胆汁外渗,腹腔可见淤积血水,或黄色冻胶状物,胃苍白、肠胃空、脾坏死,肝脏呈土黄色,肾脏出现霉黑点。

黄颡鱼腹水病危害最大的阶段是在苗种和成鱼期,特别是在苗种培育期最为流行,死亡率可达80%,夏季高温易爆发,发病极快、传染快,病因主要有以下三个方面:

1、鱼塘放养密度过大,塘底质差、水质恶化、溶解氧长期偏低;

2、饲料投喂过量、饲料变质,平时不注重肝肠保健,会严重损伤黄颡鱼肝肠,造成鱼体免疫力下降,易诱发细菌感染;

3、鱼塘发病后,若治疗不及时或不彻底,死鱼将长期存在。

防控方案:

黄颡鱼腹水病不单单是某一种病菌引起,实践过程中往往是环境条件不适致病,投喂管理不合理致病,用药不当致病,是多种诱发因素与致病菌共同作用的结果。保证良好的水质条件、优秀的投喂管理习惯以及足够的增氧能力才能降低黄颡鱼腹水病发病风险,主要有以下几点:

1、水越深,水体就越稳定,增加水深可以提高水体稳定性,减少天气变化引起黄颡鱼产生应激。

2、水体的解毒工作不仅要作为日常工作定期进行,而且要在变天、加水后及时解毒,稳定水体,保障藻类活力,避免倒藻缺氧的情况发生。

3、定期调水、改底,保持良好的水环境。当1亩地饲料投喂量达到100斤时改底一次,提高池塘氧化还原电位,抑制有害菌的繁殖。

4、饲料中添加“免疫多糖”、“维壮素”、“丁酸梭菌”等免疫增强剂,提高鱼体自身抵抗力,培养肠道有益菌群,促进肠道消化吸收能力。

5、夜间投喂后增氧机全开,配合使用“氧吧”保证充足的溶氧,促使鱼体顺利消化饲料。

6、投喂过量是黄颡鱼腹水病的重大诱因,夜间投喂时不仅要看当时天气,也要关注晚上天气变化,如遇下雨、降温等天气及时减少投喂量。

7、若发生急性死亡时先停料,外用“单硅酸活水素”、“过氧化氢颗粒”、2天,待死亡稳定之后,外泼本草黄益佳,同时拌料内服“恩诺沙星”、“百草冰丹”、“金蓝卫士”等药物,搭配护肝药物及多维产品效果更佳。

(二)黄颡鱼裂头病

发病原因:由鲇爱德华氏菌、维氏气单胞菌等引起。裂头病的流行具有明显的季节性,每年的5-10月是其流行季节,6-8月为其流行高峰期,流行水温为20-30℃,在25-28℃发病较严重。在高温季节暴发,病情蔓延快,当水温在25-30℃时会出现病鱼的大量死亡现象。引起黄颡鱼暴头病的病原为爱德华氏菌属的两种细菌,发生在苗种阶段的黄颡鱼暴头病,通常会有车轮虫、斜管虫、半眉虫等纤毛虫类的并发感染,所以在进行诊断时一定要全面,不能漏诊。

症状表现:

头顶“一点红”(充血症状)。发病初期,病鱼体表无明显临床表现,仔细观察可见病鱼体色变淡,背部有轻微浮肿;发病中后期,病鱼头顶部充血、出血,头顶向上隆起形成脓包、头部皮肤溃烂,严重时头顶穿孔,裂开,甚至将头盖骨蛀空,形成一个狭长的空洞,露出脑组织。

防控方案:

因为感染是从鱼脑内向脑外,发病高峰期,一旦发病,往往外用消毒、内服抗生素效果均不是太佳,仍需坚以防为主,预防是关键。

1、选择健壮的苗种

黄颡鱼暴头病的病原很多都来源于亲鱼和种苗场水源,所以,选择种苗前要对种苗场的技术力量和场部亲鱼和种苗的发病情况做充分了解,选择优质种苗,把好种苗质量关。

2、保持良好的养殖环境

黄颡鱼鱼苗鱼种放养前最好将池底过多的淤泥清除,然后每亩用100kg的生石灰进行彻底消毒,暴晒后再注入未受污染的江河之水。

一般在养殖中后期,由于排泄物和残饵等废物的积累,造成了一定程度的水质恶化和底质恶化,氨氮和亚硝酸盐也有了一定的积累,而黄颡鱼属于底栖鱼类,极易受到恶化的水质和底质的影响,所以,必须加强水质和底质的监测,定期进行改底培菌、藻。

3、加强饲养管理

(1)把好饲料关

选择营养全面的优质配合饲料进行投喂。

每天的投喂量以八成饱为标准,尽量做到不留残饵,在必要时可减少投喂量甚至停食,以免过多的残饵造成水质污染。同时根据黄颡鱼的生长情况和天气的变化,及时调整饲料的营养水平及其投饲量,做好“五定(定质、定量、定时、定位、定人)”投饲工作,确保黄颡鱼每天都能吃饱吃好,切记不能在投饲前将饲料倒入投料桶中曝晒。

(2)定期保健

在密集养殖的情况下,黄颡鱼的抗病力极易受各种不利因子的影响而降低,所以必须定期内服功能性添加剂来提高抵抗力,促进生长。在整个养殖过程中,要注意对养殖水体的定期消毒和药物饲料的定期投喂,以减少水体中病原菌的数量和增强黄颡鱼抗病能力。水体消毒药物要选用高效的温和性消毒剂。

要控制疾病,首先要给养殖动物创造一个良好的环境,再内外兼治,外部环境消毒,杀灭病原菌与寄生虫,定期在饲料中添加免疫多糖肝肠护卫等,强化体质,保肝护胆,增强免疫力消除体内的病原菌。

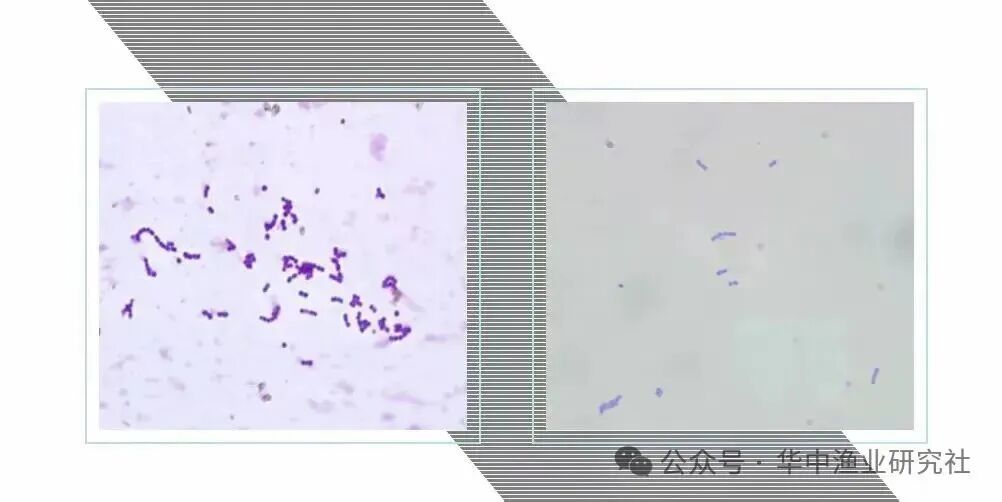

(三)黄颡鱼链球菌

黄颡鱼链球菌病,初步认为是海豚链球菌,菌体为圆形,大小0.7微米x1.4微米,革兰氏阳性菌,呈二个连接或者长链状排列,没有运动能力。生长适宜温度为10-45℃,最适温度20-37℃;生长的ph为3.5-10,最适ph为7.6,一般流行为5—10月份。在血板上呈β-溶血。

症状表现:

患病的黄颡鱼一般会离群独游,在水面上缓慢游动,好似在晒太阳,有时候忽然倏动,忽然停滞,或者可以看到明显在水中旋转,有的患病鱼则喜欢趴边,呆滞,如果是网箱养殖,还能明显看到黄颡鱼撞击网箱,或者旋转垂直于水体中。

多数发病鱼鳍条充血,下颌、腹部、两侧、尾柄等处有出血点,且在身体两侧有明显的划伤性线状出血,背鳍、胸鳍、臀鳍会有明显得线状出血丝,有时候肛门红肿外凸;但是部分病鱼不会出现任何症状而出现急性死亡。解剖可以明显看见病鱼肝脏、肾脏严重出血,肠道发生急性炎症,肠道壁薄,绒毛膜稀疏,且常伴有血色腹水。

防控方案:

1、首先镜检确认是否有小瓜虫、车轮虫等寄生虫感染,如有则建议先杀虫。

2、建议交替使用二氧化氯和海联重碘,消毒2~3次(3天/次),杀灭水层与泥层病原菌。

3、根据药敏试验结果,可尝试选择敏感度较高的药物进行拌料投喂,每日1餐(5天/疗程),观察用药效果,当损耗降至0.02%时(例:5万尾/塘,日损耗≤10条),建议停止用药。

4、通过对芽孢杆菌抑菌效果的研究,已证实芽孢杆菌中的某些菌株对嗜水气单胞菌、爱德华氏菌、溶藻弧菌等致病菌均有抑制效果,建议使用复合芽孢杆菌,为池塘水体及鱼体肠道内补充有益菌,抑制病原菌生长繁殖。

5、定期使用高铁酸钾+过氧化钙,净水絮凝、改底增氧,降解池塘底层毒素,抑制病原菌滋生。

6、使用肝肠护卫+水产维壮素+链球快克拌料投喂,每日1餐(5天/疗程),护肝增免疫,健肠促消化,降低病原菌感染率。

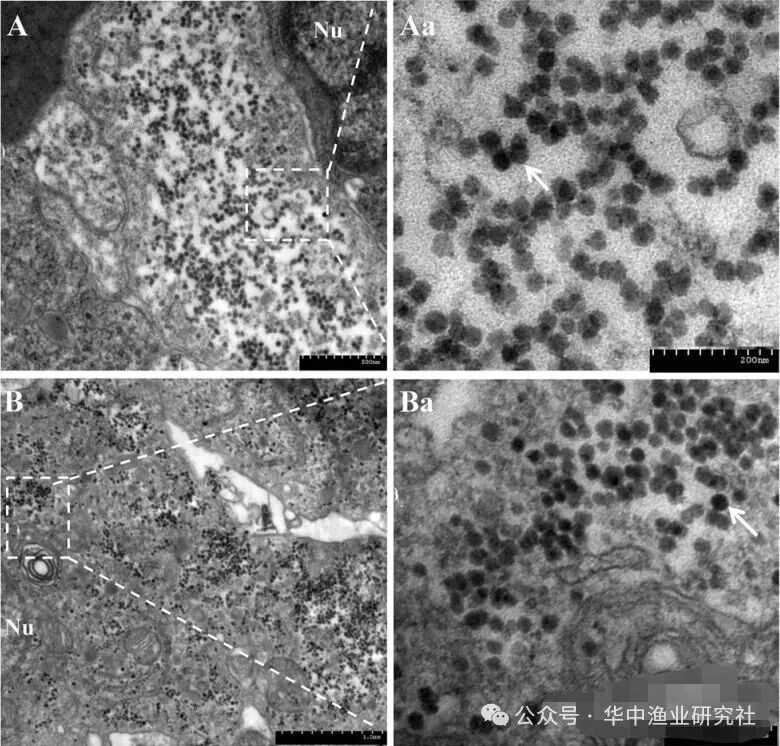

(四)黄颡鱼杯状病毒

黄颡鱼杯状病毒病的病原为黄颡鱼杯状病毒(Yellow catfish calicivirus,YcCV)。YcCV属小RNA病毒目中的杯状病毒科,病毒粒子呈球形,直径约35nm,病毒基因组为单股正链RNA,全长为7432bp。杯状病毒大多发生在春季,发病水温一般18~25°C,个别地区水温低于15°C也有发病。大小规格的鱼都能感染,发病严重的池塘死亡率可高达90%。

症状表现:

患病鱼厌食、不吃料、头朝上尾朝下垂在水中,个别鱼打转或趴边;

患病鱼体表脱粘;病鱼下颌、鳃盖、口腔基部有明显出血;解剖肝脏色浅,脾脏充血、发黑,肾脏肿大、严重出血和弥散性坏死。

防控方案:

1、视情况减料或停料:一旦发生病毒性鱼病,要适当降低或减少投料,如病情爆发的非常快,短期内死鱼量成倍上升,则一定要控料,那么控到什么程度为好?控到死亡量下降或稳定之后,从以前的1/3开始恢复投料;

2、发病期不换水是重要原则:有的人在处理鱼病时,喜欢换水,认为换水可以治疗多数以上的鱼病。其实不然,现在的养殖环境、苗种质量、鱼体体质,有非常大的差异,发病后换水会造成强烈的应激,大概率要全军覆没。

3、少杀虫,避免刺激杀虫药使用

开春是寄生虫高发期,黄颡鱼是无鳞鱼特别爱生虫,刺激性太大的杀虫药很容易导致黄颡鱼体质下降,爆发黄颡鱼杯状病毒。建议黄颡鱼驱虫以中草药为主。

4、谨慎使用消毒剂:当病毒病爆发后,可以采用【海联重碘】加【本草黄益佳】全池泼洒。禁用刺激性较大的化学性的消毒剂,如【二氧化氯】、【表面活性剂】、【醛制剂】,使用后会造成刺激,死鱼更多。

5、防止继发性细菌感染:病毒没有特效药,防止发病后的继发性细菌感染,是需要考虑的一个因素。在处理时,建议加入氟苯尼考、肝肠护卫、虹斑宁(抗病毒药物)、免疫多糖等内服5-7天。

6、调控水质:在治疗期间,改善池塘底质环境,视水体肥度进行肥水操作。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部