秋季多发,对虾“甲壳溃烂”!如何防治?这几个要点一定抓好

更新时间:2021-10-12 17:00:00 来源/作者:水产门户网

褐斑病,又称黑斑病或甲壳溃疡病,是南美白对虾池塘养殖的常见病之一。褐斑病发病初期很难造成大规模死亡,但如果不及时处理,病情很快会恶化,造成严重损失。

褐斑病的介绍

病原:弧菌、假单胞菌、气单胞菌、螺菌、黄杆菌等。

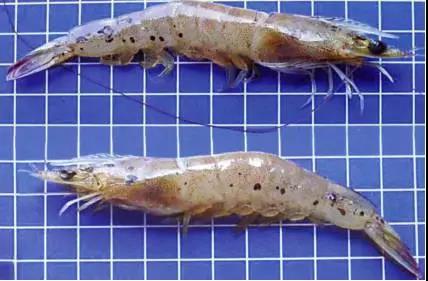

褐斑病又称黑斑病或甲壳溃疡病,是南美白对虾池塘养殖过程中的常见病。具体症状就是病虾头胸部侧面甲壳、以及腹节背部甲壳都有着不同程度的黑褐斑点状或划痕状溃疡,而溃疡面具体呈现为中部凹下、黑褐呈现中间深边缘色稍浅。而严重的病虾甚至额剑(虾的额角剑突)、附肢、尾扇也烂断,断面直接呈黑色。虾感染死亡的原因就是致病菌从伤口侵入虾体内。

南美白对虾褐斑病易出现的时间

褐斑综合症在小棚养虾的春虾养殖和秋虾养殖都可发生,养殖周期越长发病率越高,如标粗后母塘的发病率会远远高于子塘,春季锅炉苗生长快也较少发生,年前期温度低、生长慢、养殖周期长发病率明显高于往年,特别是养殖到中后期以后发病严重。该病是粪便等有机质严重积累、水体环境严重恶化的结果,养殖中后期水体严重富营养化,水体还原性增强,弧菌等有害的致病菌大量繁殖,导致褐斑综合症发生。

褐斑病出现的原因及处理措施

原因1:水质较差,发黑过于浑浊并且水底黑泥含有氨氮,亚硝酸氮偏高。

养殖对虾是一项细心地工作,水质较差,说明养殖过程中没有及时调节水质,换水调节虾塘中水,不但能及时增加水里面的盐度和营养盐含量,也可以增加虾田中水的溶解氧含量,进而降低水中硫化氢、氨氮等有毒物质的含量,以达到防止病情的发生。

而水底黑泥含有氨氮,亚硝酸氮偏高的问题出现,很大程度上是不合理投放饲料造成的,如果投放的饲料含蛋白较高而又不容易消化,以及投放过多,就会造成饲料在水中分解产生大量的氨和有毒物质,然后再经过光合细菌的作用就会转化为亚硝酸,而亚硝酸与一些金属离子结合后形成亚硝酸盐,而另一种情况就是,长时间不清除池底淤泥,易造成水底缺氧,含氮有机物分解,通过各种微生物的作用分别以铵、亚硝酸盐、硝酸盐的形态存在在水体中,这些都是极易造成褐斑病的发生

措施:改善水池环境,用25毫克/升福尔马林泼洒全池,然后24小时后换水。

也可以用溴氯海因对水池进行消毒。

原因2:对虾抵抗力差,没有及时补充维生素

对虾发病前都会有一些征兆出现的,就像人要是感冒了,就会体温上升出现流鼻涕打喷嚏等现象,对虾要是‘不舒服’也会由一些征兆,对虾进食慢,就要考虑是不是气温低了,导致其不愿意吃,对虾不愿意动,软绵无力,就要考虑是不是出现问题了,如果等到对虾没有动静了,那就证明有些问题已经发生了。

措施:每餐使用胆酶酸+水产VC,保护对虾肝胰腺,以增强对虾抗病力。

原因3:捕捞过程中对虾体表受伤

防病举措

养虾贵在用心管理,对于出现的问题不能一慨而论,除了平时多用心管理以外,从一开始的选苗育苗工作,到水池的清淤消毒,以及喂养过程中合理喂养饲料,都应该做到尽心尽力。

首先从提高对虾抵抗力入手

除了选择优质虾苗以外,在喂养的过程中,在饲料中多添加一些有机酸类的添加剂,如胆酶酸等,对虾类的生长与抗病能力,都会有明显的作用。这是因为一些酸类混合物能加强对虾肝胰腺的保护作用,提高抵抗弧菌攻击的能力。并且对虾的肠道ph值、消化酶活性,都有很大的促进作用。

其次是池塘溶氧不足问题

除了及时清淤以外,有条件的也可以用开动增氧机、投放增氧剂等方式来促进水体内上下层的溶氧过程。并且在日常的管理过程中,一定要及时进行水质测试,如有必要及时调节水质

最后,多巡视池塘,发现问题及时处理,不要想当然拖拖拉拉,

出了问题并不可怕,及时吸取教训及时止损最重要,只有这样做才能一步步走的更远。虽然褐斑病对捕捞收获有一定的影响,但只要应对举措及时正确,就不是大的问题,下一次再有这种苗头,也就有了应对经验了。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部